マウスやキーボード、スマホ音声入力などに代わる新たなヒューマン・マシン・インタフェース(IT端末の操作方法)になるのか?――人間の脳から念じるだけでコンピュータや義肢、ロボット等を操作する。あるいは脳から私達の意思や気持ちを読み取ったり、逆に脳に外部から情報を直接送り込む、等々の技術開発が本格化してきた。

これらの技術は「BMI(Brain Machine Interface)」あるいは「BCI(Brain Computer Interface)」、より一般的には「ブレインテック(Brain Tech)」等と呼ばれ、シリコンバレーの著名起業家や巨大IT企業などが最近、この分野に参入して俄かに注目を浴びている。

基礎研究から商用化の段階に

たとえば米国の電気自動車メーカー「テスラ」や、人類の火星進出を目指す宇宙開発企業「スペースX」のCEO(最高経営責任者)イーロン・マスク氏。

同氏が2016年に立ち上げた新たなスタートアップ企業「ニューラリンク(Neuralink)」では、人間の脳に電極や半導体チップを埋め込んで、コンピュータや義肢を操作する技術を開発する。これはBMIの中でも「手術でチップ等を人体に埋め込む」という意味から「侵襲型の技術」と呼ばれる。

一方、フェイスブックやマイクロソフト等も最近BMIの開発に着手したが、彼らの技術は人体を傷つけることなく、むしろ外部からヘルメットやリストバンド型の装置をつけるなど非侵襲型である。私達一般人にとって抵抗感が小さいのは手術を必要としない非侵襲型だが、脳から取り出す情報の精度等では侵襲型の方が圧倒的に勝っている。

この種のBMI技術はかなり以前からアメリカ国防総省傘下の研究所が、戦地で負傷して身体が一部麻痺した兵士らへのリハビリ技術として開発してきた。また世界各国の大学などでも地道な基礎研究が進められた来た。

が、ここに来て脳に埋め込むICチップなど半導体技術の急速な進化を受け、マスク氏やフェイスブックに代表されるIT産業が新たなビジネスチャンスとして取り組み始めた。当初の目的はやはりリハビリや医療等としているが、究極の目的は消費者の脳から本心を読み取ってマーケティング等に活用することではないか、といった穿った見方もある。

また具体的な実現方法としては、特に侵襲型の場合、頭蓋骨にドリルやレーザーで穴をあけ、電極やチップを大脳皮質に埋め込むなど、かなり抵抗感を覚えざるを得ない。IT企業などによる、これらの試みが近いうちに実際のビジネスとして結実するのかは怪しいと見る向きもあるが、そうした私達の懸念や疑念などにお構いなく、現場の技術開発は着実に進んでいる。

動物実験の先に見える壮大なビジョン

2020年8月、マスク氏がCEOを務めるニューラリンク社は、ブタを使ったBMIの動物実験の様子を報道関係者らに公開した(https://www.youtube.com/watch?v=DeFltyUfWGY&t=39s)。

当日、数十人の記者らが詰めかけたデモ会場では、「ガートルード(Gertrude)」と名付けられた雌ブタが囲いの奥から飼育員に付き添われて登場。このブタの脳には、半導体チップとセンサー等から構成される特殊な読み取り装置が埋め込まれている。

ブタが飼葉に鼻を突っ込んで食べ物を漁ると、それに反応して脳細胞が「スパイク」と呼ばれるパルス(電気信号)を発する。脳内の読み取り装置が、この電気信号を感知して会場のディスプレイに表示すると同時に奇妙なビープ音を発する。これによって装置が確かに脳内信号を受信した事を知らせている。

さらに別のデモでは、同じく脳に読み取り装置を埋め込まれたブタがルームランナー(Treadmill)で運動しながら餌を食べる様子を公開している。その際にブタの脳細胞が発する電気信号を同装置で受信し、この信号をコンピュータで解析することによって、歩行中の豚の関節の位置をほぼ正確に推定している。つまり脳内の電気信号を単に受信するだけでなく、その信号をある程度まで解析できる段階に達していることを示している。

今のところ、ニューラリンク社のBMI技術が出来るのはここまでだ。が、言うまでもなく、いずれはこの技術を進化させて人間に適用し、大脳皮質にある各種の感覚野や運動野が発する電気信号を解析することによって、脊髄損傷などで身体や四肢の自由を失った人達がロボット・アームや外骨格(exoskeleton)、運動補助装置などを動かせるようにすることを目論んでいる。さらには傷ついた脊髄をバイパスして、患者本人の脳から四肢へと電気信号を伝達し、事故などで一旦失われた身体の自由を取り戻すことまで目指している模様だ。

当初は、こうしたリハビリや医療目的の技術開発からスタートするが、いずれは一般消費者向けの商品開発にも手を広げていくと見られている。

たとえば手で操作するマウスやキーボードに代わって、脳による思念でコンピュータやスマホ、ゲーム機、いずれは電気自動車やドローンなどを操作する。さらには同じ技術で、Aさんが感じていることや意思などを、その脳から直接Bさんの脳へと伝える――つまり一種のテレパシーのような用途も検討している、とされる。

脳内信号の読み取り装置とは

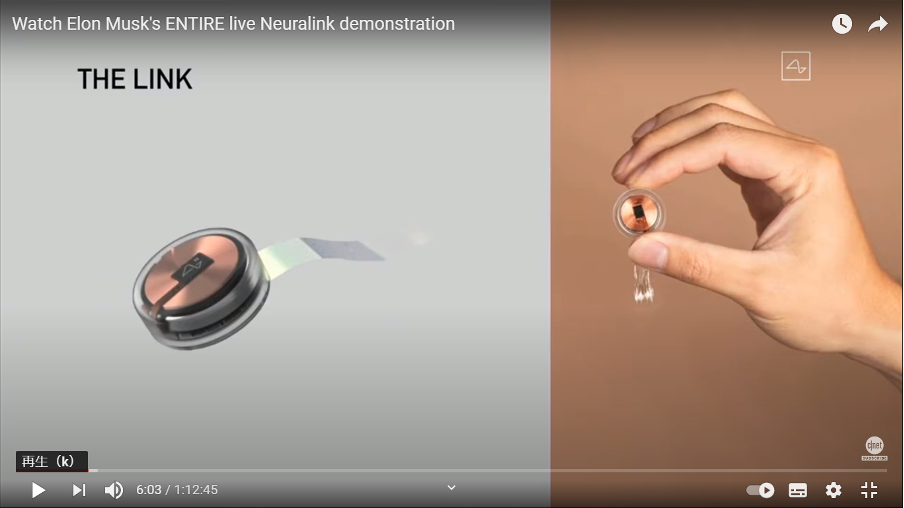

こうした壮大な最終目標に向けて、同社が(とりあえずブタなど動物実験用に)開発した読み取り装置は「リンク(Link)」と呼ばれる。これは直径23ミリ・メートル、厚さ8ミリの薄い円筒型の装置で、そこから髪の毛のような極細のワイヤーが何本も伸びている。各ワイヤーの先端には、脳細胞の電気信号を受信する高感度センサーが取り付けられている(図1)。これらセンサーの総数は約1000個に達する。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=iOWFXqT5MZ4

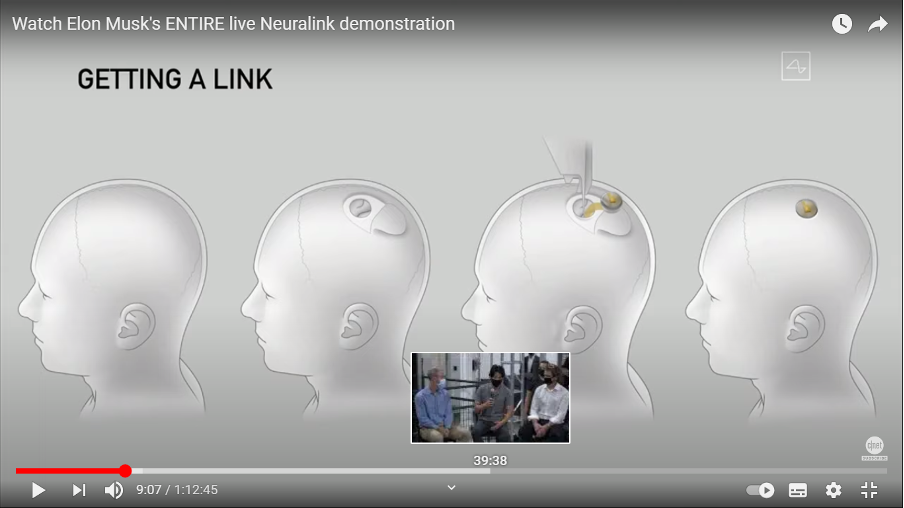

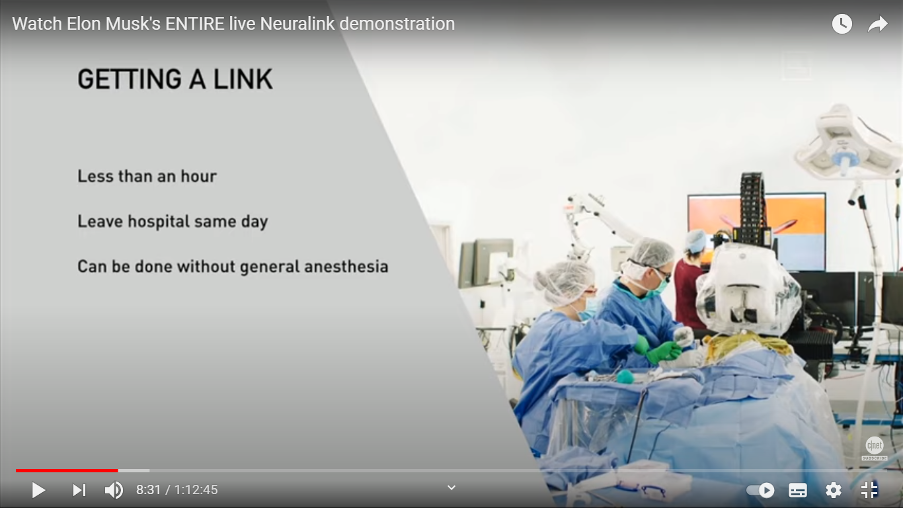

現在のところはマウスや豚など実験動物の段階だが、いずれはこうした読み取り装置を、人間の頭蓋骨や硬膜を切り開いて、その大脳皮質に直接装着する計画だ(図2)。ただし、それだけで済むわけではない。この装置から無数に突き出た髪の毛のようなワイヤー状のセンサーを、大脳皮質に一々埋め込んでいく作業が必要になる。ちょうどミシンで糸(ワイヤー)を縫い付けるような作業(図3)だが、このための手術は専用に開発された自動手術機器で実施される(図4)。この機器は非常に高精度の手術が可能で、脳内の血管を巧妙に回避してセンサーを埋め込むことができるので脳内出血などの危険性が無い。いずれ人間に適用された際には、手術は1時間以内で完了し、その日のうちに退院できるという。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=iOWFXqT5MZ4

出典:https://www.youtube.com/watch?v=iOWFXqT5MZ4

出典:https://www.youtube.com/watch?v=iOWFXqT5MZ4

このようにして脳に装着された読み取り装置はバッテリーを内臓しており、超音波等を使って体外からリモート充電できる。また無線でコンピュータやロボット・アームなど外部機器に接続される。

ニューラリンクのマスクCEOは2020年8月に実施された前述のデモの際に、「この装置は既に米FDA(食品医薬品局)から認可されており、年内には脊髄損傷の患者を対象にした臨床試験に移りたい」と述べていたが、今に至るまで実現していない。

この種の人工的な装置を人間の脳に埋め込めば、当然ながら異物への免疫反応など副作用が生じかねないが、恐らくはこうした危険性を未だ完全に拭い去る事ができない等の理由による延期と見られる。

KDDI総合研究所リサーチフェロー 小林 雅一