(前回の続き)

脳の全容解明には程遠くてもBMIは実現できる

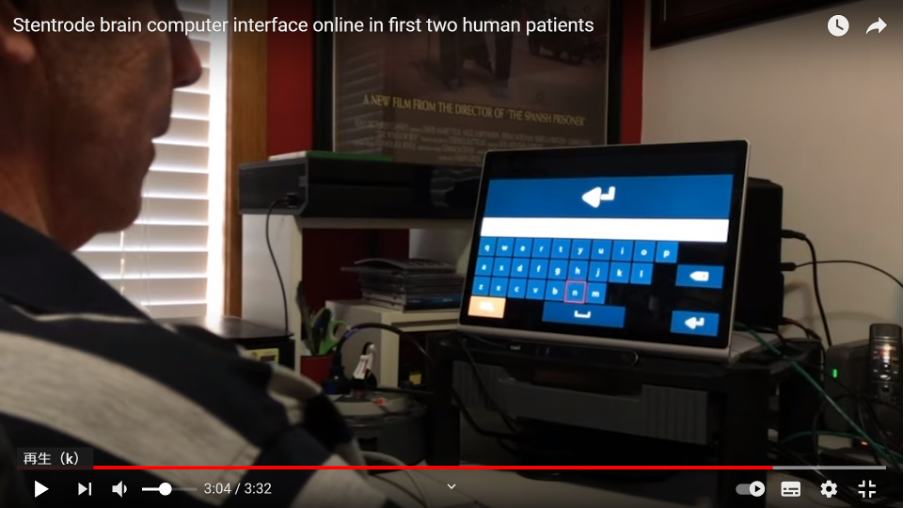

2019年、シンクロンはステントロードの臨床試験をオーストラリアで開始した。ALS(筋萎縮性側索硬化症)等で身体麻痺が進行中の患者数名が、その被験者として参加した。これまでに患者が脳で念じることでパソコンに文字入力するなどの試みを行っている(図3)。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=mm95r05hui0&t=27s

身体が麻痺すると言っても、脊髄損傷とALSなどの神経変性疾患とではBMIのアプローチが異なる。脊髄損傷の場合、脳自体は無傷であるのに対し、神経変性疾患では脳自体が損傷している。従って後者の場合、損傷を免れた脳の領域を上手く活用して別の目的に使うなどの工夫が求められる。

たとえばシンクロン(ステントロード)の臨床試験に参加した患者の一人は、パソコン画面上でクリック操作をする際には、心(脳)の中で左足の踝(くるぶし)を軽く叩くような動作を想像する。すると上手くクリック・ボタンを押すことができる。この患者の場合は偶々、脳の運動野の中で踝に対応する領域の電気信号が最も強かったので、それをクリック操作に当てることにしたからだ。

実は、この事例に現在のBMIが抱えている課題、そして逆に可能性も集約されている。

現在の脳科学は物理学に例えれば、未だ16世紀のガリレオに時代にあると皮肉られる程、ある意味遅れている。確かに私達の脳を構成する約850億~1000億個とも言われるニューロン、さらにはグリア細胞などの物理・化学的性質は、かなり解明されてきた。しかし、それら無数の脳細胞がいかに連携し作用しあって、私達の思考や感情、意識や心といった大切なもの(精神性)を形成しているのか? その仕組みは今でも、ほとんど謎に包まれている。

つまり最も重要な事が未だ解明されていない中で、脳に半導体チップや(ステントロードのような)センサーを埋め込んだところで、一体何ができるというのか? 脳科学者の中には、このようにBMIに対して否定的な姿勢を示す人も少なくない。

これに対しBMIを積極的に推進する人たち、たとえばイーロン・マスク氏のようなIT分野の関係者らは「それでも構わないから、やってしまおう」というスタンスである。それは非常にプラグマティック(実利的)な考え方に基づいている。

毎年、様々な事故などで脊髄を損傷する人達の数は世界全体で50万人以上にも上る。これにALSなど深刻な神経疾患の患者らを含めれば、世界全体で身体麻痺の状態に陥った人達は累計数億人に達すると見られている。

こうした人達が一日でも早い機能回復の手段を待ち望んでいる中、それを実現するために脳が意識や思考を生み出す高次機能の全容解明を待たねばならないとしたら、少なくとも何十年、ひょっとしたら何百年もかかるかもしれない。

それほど気長に待つ余裕はないし、それはむしろ非倫理的であろう。たとえ極めて限定的であったとしても、現時点で解明されている脳科学の範囲内でBMIの技術開発に着手し、出来る限りのスピードで実用化を進めていこう――これがBMI推進派の基本的な考え方なのである。

AIによるパターン認識が大きく貢献

実際のところ、それは既に、ある程度の成果をあげている。

以前の連載で紹介した「ブレインゲート」のような研究プロジェクトの場合、そこで使われている「ユタ・アレイ」とよばれる脳内センサーは僅か数百個の電極しか備えていない。またマスク氏のニューラリンクなどが開発中のBMI技術でも、脳内に埋め込まれる電極の数は1000~3000個程度である。

この程度の電極数では、脳内で活動の様子を測定できるニューロンの数はせいぜい数千個に留まる。これは脳全体で最大1000億個とも言われるニューロン総数に比べれば、まさに「大海の一滴」に過ぎない。

ところが、こうした状況下でも、脳の運動野や言語野など特定の領域に埋め込まれたセンサーが掬い上げる電気信号によって、身体麻痺の患者がロボット・アームを操作したり、パソコンに文字を入力するなどの研究成果が報告されている。

要するに、脳の高次機能の全容解明には程遠く、臨床試験などで実際に使える技術的手段も極めて限られている中、それでも研究者が「やれる範囲で構わないからやってみよう」と始めてみたら、それなりの成果が上がっている――これが侵襲型BMIの現状だ。

そこには近年、目覚ましい発展を遂げたAI(人工知能)の技術が大きく貢献している。中でもディープ・ニューラルネット、あるいはディープラーニングと呼ばれるAI技術はいわゆる機械学習と呼ばれる手法により、大量のデータを統計的に処理して、ある種のパターンを抽出する作業に長けている。

現在のBMI開発でも、こうしたAI技術が本質的に重要な役割を果たしている。それは脳の視覚野や運動野、あるいは言語野のような特定の領域に埋め込まれたセンサーが時々刻々と送信してくる大量のデータ(脳内信号をデジタル化した情報)を機械学習し、それをパターン認識することによって、特定のアクションと紐づけることができる。(前述の)シンクロンを脳に入れた患者が「左足の踵を叩く動作を頭の中で想像すると、パソコン画面をクリックできる」というのが、まさにこれに該当する。

こうしたプラグマティックな手法や考え方は、科学的に真正面から「心」や「意識」あるいは「思考」など、脳機能の全容解明を目指している研究者らの目には邪道と映るかもしれない。

しかし医学の歴史を振り返れば、アレキサンダー・フレミングによる抗生物質ペニシリンの発見やエドワード・ジェンナーによる天然痘ワクチンの開発など偉大なブレークスルーは、当初はその科学的な原理や基本的な仕組みすら不明なまま、「とにかく、やってみたら上手くいった」というところから始まっている。

それらの科学的メカニズムが解明されたのは、分子生物学が発達した20世紀後半になってからのことだが、仮に医学界がそこまで抗生物質やワクチンの実用化を待っていたとしたら、多くの人命や健康が失われていたであろう。

私達の脳内データは誰のものになるのか

しかし、こうした大義名分のもとに、ニューラリンクやフェイスブックなどIT企業が私達の脳内にまで進出してくることには、個人データやプライバシー保護の観点から懸念の声も聞かれる。

あまつさえ、全世界で何十億人もユーザーが四六時中、スマートフォンやソーシャル・メディアを介して、自らの個人情報をIT企業に預けている。そうした最中の2018年、フェイスブックが数千万人のユーザー・データを政治コンサルティング会社の英ケンブリッジ・アナリティカに100万ドルで売却していた事が発覚した。

このケースに象徴されるように、GAFAに代表される巨大IT企業はこれまで私達の個人データをかなり杜撰に扱ってきた事は否めない。これに対する懸念が、EU(欧州連合)の「GDPR(一般データ保護規則)」など、個人情報の管理・保護を強化するための規制へとつながっていった。

つまり「IT企業にこれ以上、私達の個人情報を渡していけない」というのが現在の世界的な気運なのである。そうした中、フェイスブックのようなIT企業が「プライバシーの最後の砦」とも言える「脳の内部」、つまり私達の頭の中にまで踏み込もうとしていることに、各国関係者は神経を尖らせている。

2019年9月、英国の王立学会は「iHuman Neural Interfaces」という報告書(https://royalsociety.org/topics-policy/projects/ihuman-perspective/)を発表。今後のBMIが引き起こす技術革命に大きな期待を寄せると同時に、強い警鐘も鳴らした。

報告書によれば、脳に埋め込まれる高度な半導体チップにより、様々な怪我や病気で身体の麻痺した患者らが症状を改善させたり、普通に歩けるようになる時代が近づいている。それどころか私達人類はいずれテレパシーを操り、楽器の演奏やスポーツなどの高度スキルを脳にダウンロードできるようになるという。

他方、脳内で取得されるデータは綺麗事抜きに日ごろ私達が本当に欲しがっているもの、つまり消費意欲に関する本音を曝け出してしまう。それは私達の予想もしない形で企業のマーケティングやターゲティング広告等に利用される恐れもあるため、一際強い保護が求められる。

報告書の共著者である英エジンバラ大学のサラー・チャン教授は「我々が(フェイスブックのような)ソーシャル・メディアとの経験から学んだように、今後、脳内で取得されるデータを誰が所有し、それが何に使われのかに注意しなければならない。また、その有害な使用に対する防御策を今から考えておく必要がある」と述べた上で、BMIの倫理的問題に対応する規制機関の必要性を訴えている。

同報告書はまた、プライバシー以外の懸念も指摘している。

BMI技術は非常に高価であることから、その恩恵に預かることができるのは、ごく一部の富裕層、あるいは国家レベルでは一部の先進国に限られる。この結果、富める者や国家が益々豊かになる一方で、貧しい人たちや途上国は取り残され、貧富の格差が今以上に広がってしまう。

BMIはまた、職場における新たな監視システムなどの人権侵害を引き起こす恐れもあるという。企業が従業員に対し、脳にセンサーや半導体チップを埋め込むことを強制するのは流石に考え難いが、それでもヘッドマウント型のBMI端末などの装着を従業員に推奨することは十分あり得る。これを介して、私達労働者が職場で勤務しているときに、脳の内部で感じていることや考えていること、ひいては「上司への忠誠心」や「仕事への意欲」の有無などが雇用主(企業)に筒抜けになってしまうというのだ。

私たちの口から出る言葉とは違って、脳内にある「気持ち」や「好き嫌い」、「やる気」や「欲望」などの情報は嘘をつくことができない。そこに目敏く狙いを定めたIT企業の動きに、私達は今後目を光らせていく必要があるだろう。

KDDI総合研究所リサーチフェロー 小林 雅一