人間の脳から直接コンピュータやロボット・アーム等を操作する。あるいは脳から私達の意思や気持ちを読み取る――これらの技術は「ブレインテック(Brain Tech)」あるいは「BMI(Brain Machine Interface)」等と呼ばれ、世界的に著名な起業家やシリコンバレーの巨大IT企業などが最近、この分野に参入して俄かに注目を浴びている(「脳の思念でコンピュータを操作する―BMIあるいはブレインテックの夜明け(前編)」参照)。

ただ、一部のスタートアップ企業が手掛けるBMI技術は、人間の頭蓋骨にドリルで穴を開けて電極や半導体チップを大脳皮質に埋め込むなど、一般の私たちから見て、かなり抵抗感を覚えるものだ。こうした過激な試みが、近いうちに実際のビジネスとして結実するかは現時点で予断を許さない。

一方で、これらIT企業の潤沢な資金力と大胆な実験・研究開発によって、脳と心の関係についての理解が一気に深まる可能性は高い。それは人間の本質に関わるテーマであるだけに、実はIT業界の参入を待つまでもなく、以前から心理学者や脳科学者らによって多彩な研究が進められてきた。

脳がどう働くことによって、私達の心や意識は生まれるのか?逆に外部から脳に働きかけることによって人間の気持ちや心理を操り、ひいては嗜好や習慣などを変えることはできるのだろうか?これらの問いかけは、私達の最も身近に潜む究極の謎、永遠のテーマと言えるかもしれない。

連載2回目となる今回は、ブレインテックのベースとなる「脳と心の関係」を巡る研究の歴史と現状を掻い摘んで見ていくことにしよう。

「脳の10年」の成果

脳の働きを科学的に探ろうとする試みは、優に100年以上の歴史を有する。

20世紀初頭には英国やドイツの科学者らによって「EEG(ElecroEncephaloGram)」技術が開発され、脳内の電気信号を人間の頭皮につけた電極から測定できるようになった。これが今でも医療や研究の現場で使われている「脳波」である。ただ、そこから分かることは、たとえば「覚醒と睡眠の別」あるいは「癲癇など機能障害の有無」のように、かなり限定的であった。

むしろ「脳と心」に関する研究が広がりを見せ、勢いがついてきたのは20世紀の終盤からだ。1990年代は米国のブッシュ政権によって「脳の10年」と位置付けられ、重点的な取り組みの結果として、脳科学の様々な分野で大きな進展が見られた。

特に1992年、当時、米ベル研究所に在籍していた小川誠二博士(現・東北福祉大学特別栄誉教授)らが「fMRI(functional magnetic resonance imaging:機能的な核磁気共鳴画像法)」を開発したが、これは脳の研究に革命をもたらした。

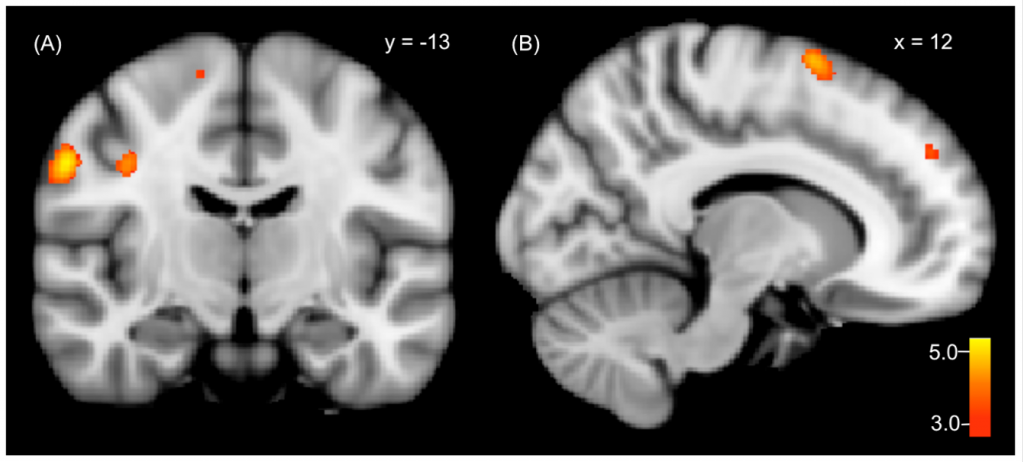

fMRIは「MRI(核磁気共鳴)」の技術を使って、人間の脳の血流動態反応を画像化する装置である(図1)。これによって、脳の機能活動が脳のどの領域(部位)で起きているかを視覚的に判定できるようになった(図2)。たとえば、ある人が言葉を発している最中、その人の脳をfMRIで測定すれば、その時点で脳のどの部分が活動しているかが一目でわかる。これによって言語機能を司る脳の領域が特定できたことになる。

出典:https://www.ndcn.ox.ac.uk/divisions/fmrib/what-is-fmri/introduction-to-fmri

出典:Yolanda R. Schlumpf et al., Dissociative Part-Dependent Resting-State Activity in Dissociative Identity Disorder: A Controlled fMRI Perfusion Study,

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098795

脳の動きから実際に目で見ているものを再現

このケースから分かるように、本来fMRIは「発話」あるいは「手足の動き」など人間の諸機能(活動)から遡って、それに対応する脳の領域を探るための技術だが、2011年には米国の研究者がそれとは逆の方向にfMRIを使う興味深い研究を行った。

この研究(実験)を実施したのは、カリフォルニア大学バークレイ校・心理学部のジャック・ギャラン(Jack Gallant)教授らの研究チームだ。彼らはfMRIを使って、脳の視覚野の動きから実際に被験者が目で見ている物や景色等を再現しようとした。

この研究ではfMRIと共に、AI(人工知能)技術が効果的に活用された。昨今のAIブームで注目を浴びている「ディープラーニング」のような機械学習技術は、大量のデータを解析して、そこから何らかのパターンを見出すことを得意とする。

このAIを使って、ギャラン教授らの研究チームがやった実験とはこうだ:まず被験者に大量の動画を見てもらい、そのときの脳の活動部位をfMRIで測定する。すると動画に撮影されている様々なイメージに対応して活動する脳の部位が判明する。これを多数の動画について繰り返し行うと、様々な動画のイメージと脳の活動部位の対応関係が一種のビッグデータとして蓄積される。これをAIに機械学習させることによって、脳の活動パターンから、被験者が現在見ている動画の映像を再現できるはずだ。

この考え方に従って研究チームが実際にその実験を行ってみたところ、AIによってコンピュータ画面に浮かび上がった何らかの景色や人物の肖像などは、実際にその被験者が見ているものをおぼろげながら映し出したものだった。それはまるで印象派の絵画のようであった(図3)。つまり研究チームは脳の動きを解読して、実際に目で見ているものを(ある程度まで)再現することに成功したのだ。

出典:Jack Gallant

https://www.youtube.com/watch?v=nsjDnYxJ0bo

KDDI総合研究所リサーチフェロー 小林 雅一