近年のウェアラブルデバイスの技術進化は目覚ましく、幅広い目的での利活用が進んでいる。かつては限られた人々や条件の中でしか得られなかったデータが、ウェアラブルテクノロジーの普及によって、現代ではより多くの人がアクセスできるようになりつつある。

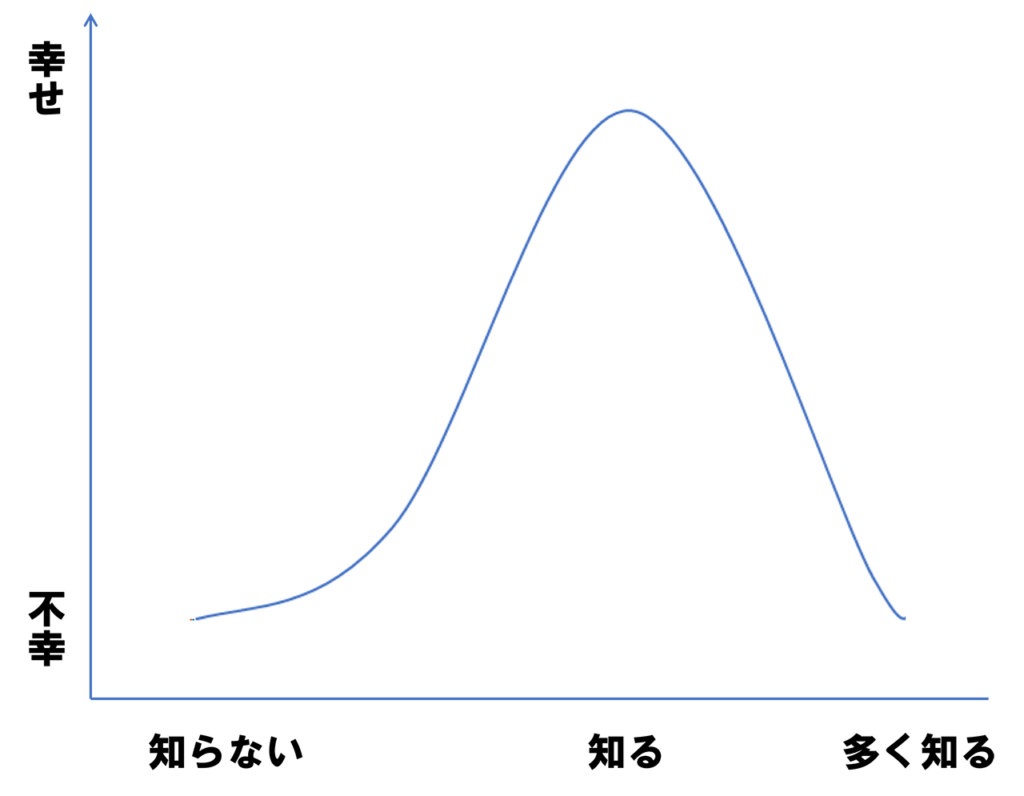

ウェアラブルデバイスを活用して研究開発やアスリートのサポートに携わる筆者として、知ることで訪れる幸せがある一方、思いがけずに不幸になることもあるのではと考える今日この頃。今回は、「データを知る功罪」を題材に、私見を綴っていきたい。

https://www.photo-ac.com

知ることの幸せ

ウェアラブルデバイスのデータを知ることで健康度が高まった報告は多数ある。

健常者を対象としたある研究[1]では、睡眠や身体活動などのデータがとれるウェアラブルデバイスを腕に装着してもらい、アプリから日々の睡眠時間や身体活動量などの客観的データに加え、睡眠が適切なのかどうかのフィードバックを提供したところ、睡眠の質が改善した。

お腹や二の腕などにセンサーを貼り付けるContinuous Glucose Monitoring(CGM)は、痛みを伴わずに血糖値を持続的に推定でき、糖尿病患者の治療の他、海外では太りすぎの人の体重減少やアスリートの競技力向上といった幅広い目的での利活用が進んでいるウェアラブルデバイスである[2]。ここでは、太りすぎの人の体重減少に対して効果が認められているHunger Training(空腹トレーニング)を取り上げる。

https://www.photo-ac.com

そもそも、Hunger Trainingとは、代謝の健康度を高めるために、体のエネルギーゲージとして血糖値を参考にする方法である。具体的には、食事を取ろうと思った際に血糖値を確認し、予め設定された目安値を下回っているときだけ食べるように心がけるアプローチだ[3]。従来、Hunger Trainingの有効性を明らかにした研究では、指先を採血するフィンガー・スティック法によって血糖値を測定していたため、採血のたびに生じる痛みが測定率を下げる懸念事項になっていた。しかし、最近ではCGMを用いても、フィンガー・スティック法と同じように減量効果が認められている[4]。また、同じく太りすぎの人を対象とした研究[5]において、CGMは身体活動を促進するツールとして適していることも示唆されている。

これらは、ウェアラブルテクノロジーの有用性を示すほんの一端を示したものに過ぎない。必ずしも効果のメカニズムが実証されているわけではないものの、データを知ることで現在の体の状態や成果の可視化ができ、達成感や満足感が得られ、モチベーション向上に寄与するのだろう。また、このようなウェアラブルデバイスの利点として、痛みや不快感などを最小限に抑え、データを知る障壁を低くしている点も挙げられる。

知ることの不幸

一方で、データを知る弊害を指摘する研究も存在する。

米国睡眠医学会が発行する学術雑誌に2017年に掲載された症例報告[6]では、患者がウェアラブルデバイスでとったデータに執着することで治療が妨げられ、睡眠状態をかえって悪化させる可能性が指摘されている。この状態は正しいを意味する「Ortho」と不眠症「Insomnia」を組み合わせて Orthosomniaと名付けられ、新たな医学用語として認識されつつある。

Orthosomniaと似たような概念はいくつかある。例えばOrthorexiaは異常なほど健康的な食事に執着する傾向を指す単語である。近年では、摂取カロリーを推定するウェアラブルデバイスも発売されているが、データを過度に追及することが、食事に対する異常な執着を助長する可能性は十分考えられる。

血糖値への異常な関心を指す言葉として、Glucorexiaという単語もある。2022年に発表されたレビュー論文[7]では、アスリートがCGMのデータを知ることでGlucorexiaのリスクになり得ると指摘されている。具体的には、CGMがデータを持続的に提供するゆえに、さほど意味を持たない些細な変動にアスリートが過敏になり過ぎるという弊害だ。その他にも、日々のトレーニングで莫大なエネルギーを消費するアスリートが、CGMのデータを気にし過ぎるあまり、身体の回復に不可欠な糖質の摂取を控えるといったリスクもあるだろう。

これらは、ウェアラブルデバイスの一般化によって、データに依存する弊害が顕在化したものと言える。仮に「知らない」が左端、「多く知る」が右端という尺度があるとすると、幸せが訪れる「知る」のゾーンは思ったよりも狭いのかもしれない。

筆者のマラソンと心拍数

最後に、筆者のマラソンのパフォーマンスと心拍数を実例に、データを知る功罪を考えたい。

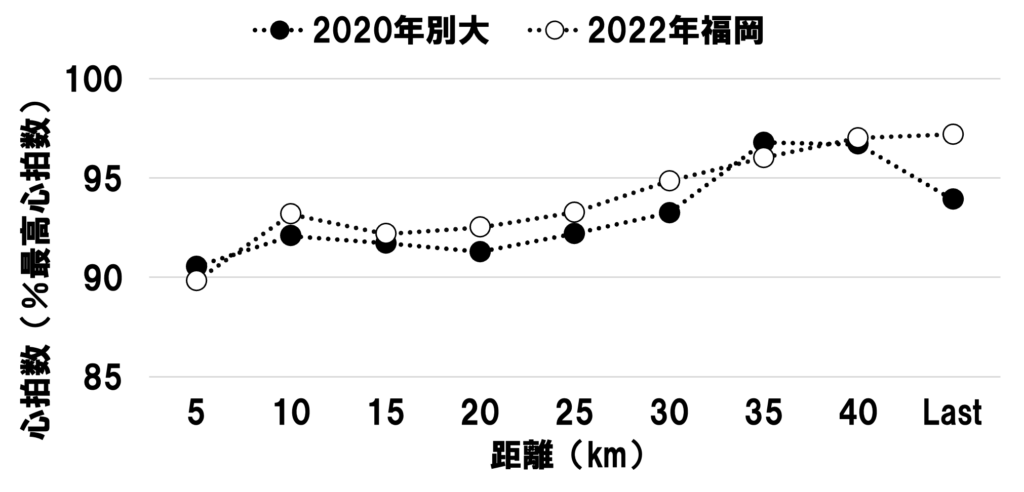

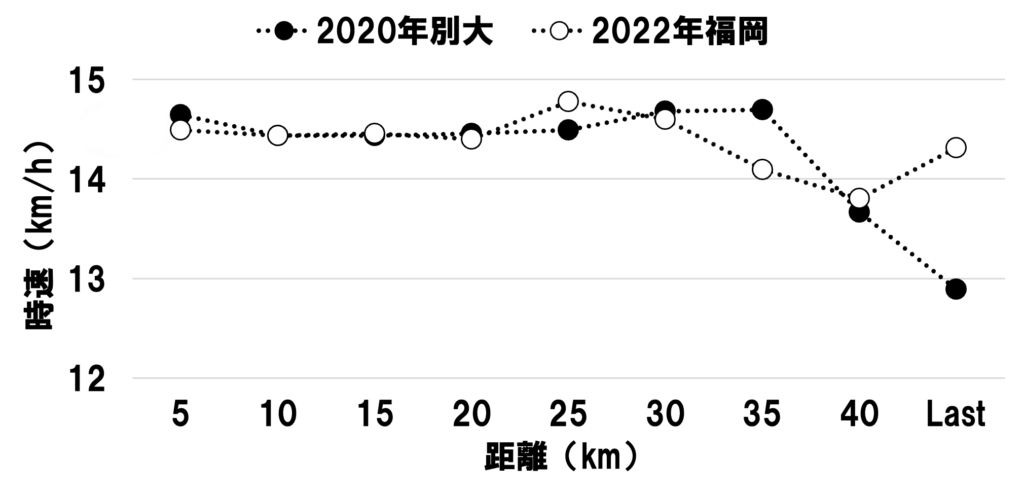

前提として筆者は、マラソン大会に参加するランナーであると同時に、マラソンの研究者でもある。実際、マラソンのパフォーマンスと心拍数に関する研究も数多く発表しており[8][9][10][11]、優れたパフォーマンスを発揮できた際にみられる心拍数について熟知している[12]。最高のパフォーマンスが発揮できた際にみられる典型的なパターンは、レースの中盤までは心拍数の過度な上昇を抑えながら走行した上で、終盤にかけて少しずつ心拍数を高めていきながら、スピードを維持もしくは上昇させるような走りだ。

この心拍数をランニング中に測定するためには、かつては胸ベルト型のデバイスを用いる必要があったが、胸部への圧迫感や蒸れによる不快感などによってランナーには敬遠されがちであった。しかし、最近では上腕に装着するタイプのデバイスであっても、十分なデータがとれるようになってきた。筆者もここ数年はウェアラブルデバイスを上腕に装着してレースを走っている。

表は、筆者が参加したマラソン大会の全成績と前後半のラップタイムである。みてわかるとおり、初マラソンを除いた全てのレースにおいて、10%以上失速したことがない。約90,000人のランナーを分析した研究[13]における男性のペース低下率が平均15.6%なことを踏まえると、筆者は安定感のある走りをし続けていると言える。

(タイムは2015年の別大を除き全てネットタイム。変化率は前後半のスピードの変化率で示した)

そしてこれは、どれぐらいの心拍数で走り始めると後半に大きく失速するリスクを避けられるのか、理解しているからだと自己分析している。事実、2015年以降に走った全レースでは、心拍数をみながら走っていて、データを知る恩恵を受けていると言えるだろう。

一方、ここ最近はデータを知る弊害を感じている。実際、2020年以降のレースでは、自己記録こそ更新しているものの、終盤に失速しており、最高のパフォーマンスが発揮できたわけではない。レース中、およそ35キロで心拍数が最高値になっていることを知って、「もう無理!」って諦めモードに突入している自分がいる。実際には、心拍数が最高値を迎えても10キロ程度ペースを落とさずに走り切れる強靭なランナーはいるものの、自分に甘い筆者はデータを知り、限界を決めつけている。自分で自分が情けない。

(各区間の平均値を、レース中に観察された最高値に対するパーセンテージで示した)

結局のところ、データに振り回されるのか、有効に利活用できるのかは、使い方次第だろう。目的やその人の特徴も考慮した上で、データとは常に適切なバランスを保つ必要がある。

そんな筆者は、数か月後に自己記録の大幅更新を目標にマラソン大会に参加予定だ。レース中に心拍数をみるのか、まだ決めてはいない。

KDDI総合研究所 招聘研究員 髙山史徳

[1] Berryhill, S., Morton, C. J., Dean, A., Berryhill, A., Provencio-Dean, N., Patel, S. I., Estep, L., Combs, D., Mashaqi, S., Gerald, L. B., Krishnan, J. A., & Parthasarathy, S. (2020). Effect of wearables on sleep in healthy individuals: a randomized crossover trial and validation study. Journal of clinical sleep medicine : JCSM : official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 16(5), 775–783.

[2] 日本においては、医師法や医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)などの関係によって現在のところ、利活用は一定の条件下に限定されている。

[3] Jospe, M. R., Brown, R. C., Roy, M., & Taylor, R. W. (2015). Adherence to hunger training using blood glucose monitoring: a feasibility study. Nutrition & metabolism, 12, 22.

[4] Jospe, M. R., de Bruin, W. E., Haszard, J. J., Mann, J. I., Brunton, M., & Taylor, R. W. (2020). Teaching people to eat according to appetite – Does the method of glucose measurement matter?. Appetite, 151, 104691.

[5] Liao, Y., Basen-Engquist, K. M., Urbauer, D. L., Bevers, T. B., Hawk, E., & Schembre, S. M. (2020). Using Continuous Glucose Monitoring to Motivate Physical Activity in Overweight and Obese Adults: A Pilot Study. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 29(4), 761–768.

[6] Baron, K. G., Abbott, S., Jao, N., Manalo, N., & Mullen, R. (2017). Orthosomnia: Are Some Patients Taking the Quantified Self Too Far?. Journal of clinical sleep medicine : JCSM : official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 13(2), 351–354.

[7] Bowler, A. M., Whitfield, J., Marshall, L., Coffey, V. G., Burke, L. M., & Cox, G. R. (2022). The Use of Continuous Glucose Monitors in Sport: Possible Applications and Considerations. International journal of sport nutrition and exercise metabolism, 33(2), 121–132.

[8] 髙山史徳, 森寿仁, 齊藤和人, & 鍋倉賢治. (2016). 初心者ランナーにおけるマラソンレースが 2 日後の左心室機能に及ぼす影響. ランニング学研究, 28(1), 19-26.

[9] 嶋津航, 髙山史徳, 丹治史弥, & 鍋倉賢治. (2019). フルマラソンレースにおける Cardiovascular drift とパフォーマンスとの関係. 体育学研究, 64(1), 237-247.

[10] Takayama, F. (2022) Heart rate response during visually impaired women’s marathon world record breaking race. Sport Performance & Science Reports, 162, 1-3.

[11] Takayama, F. (2023). Assessment of Blood Glucose Responses in a Female National-Level Marathon Runner Using Continuous Glucose Monitoring during a Real-World Marathon Race. BioMed, 3(3), 387-391.

[12] マラソンレースの心拍数とパフォーマンスについては、過去のコラムで説明している(マラソン観戦のワクワクドキドキを高めるICT活用法 2022-09-21.https://rp.kddi-research.jp/atelier/column/archives/763)

[13] Deaner, R. O., Carter, R. E., Joyner, M. J., & Hunter, S. K. (2015). Men are more likely than women to slow in the marathon. Medicine and science in sports and exercise, 47(3), 607–616.