日本は長距離走が好きな国だ。毎年新年に開催される駅伝の熱狂ぶりは文化の一部といってもいいし、五輪中継でもマラソンは高視聴率を狙える種目として知られている。

そんな長距離走において、日本のトップランナーを見渡すと、大半が実業団に所属し、競技に専念している[1]。また、近年では、実業団に所属せずプロランナーとして活動する選手も登場しているが、彼らも基本的には競技に専念している。本コラムでは、こうした選手を「専業ランナー」と呼ぶことにする。

一方で、フルタイム[2]で働きながら、いわゆる余暇時間にトレーニングを重ね、ハイパフォーマンスを発揮するランナーもいる。しかし、少なくとも日本ではそのような選手は常に稀な存在として扱われている。本コラムでは、「専業ランナー」の対比として、彼らを「兼業ランナー」と呼ぶことにする。

先に筆者の見解を述べると、両者にはそれぞれメリットとデメリットがあり、競技者として成功する上でどちらが有利、不利ということは一概には言えないと考えている。ここでは、その見解に至った理由を語っていきたい。

「フルタイムワーク+トレーニング」、そもそも可能か?

どんな競技であれ、優れた競技成績を収めるためには練習が不可欠である。では、フルタイムで働きながら、トップランナーに必要な練習時間を確保できるのだろうか?そして、練習時間を確保した上で、ハイパフォーマンスの発揮や心身の回復に不可欠な十分な睡眠時間を確保できるのだろうか?

実は、持久系スポーツのトップアスリートの中でも、サイクリストやボート競技者などに比べ、ランナーのトレーニング時間はかなり短い[3]。その理由ははっきりしていないが、筋肉の収縮形態や着地時の衝撃などからみた体への負荷が高いことが影響していると考えられる。

五輪や世界選手権で結果を残すようなマラソンランナーのトレーニング時間は年間500〜700時間とされている[4]。これを週単位に換算すると、平均して10〜14時間程度のトレーニングが行われていることになる。一方、サイクリストやボート競技者の場合、そのトレーニング時間は年間1400時間(週およそ27時間)にも及ぶ場合がある。

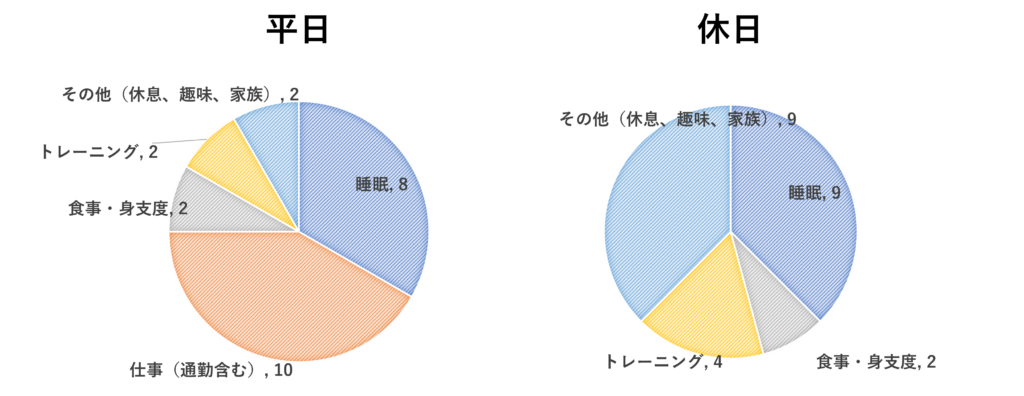

では、24時間のうち、フルタイムで働く兼業ランナーはどのように時間を配分するのだろうか?あくまで一例として、次の図のような時間配分が考えられる。

このように、兼業ランナーでも、トレーニングや睡眠に必要な時間は確保できる。また、長距離走の中でもマラソンをメインに取り組む者は、週に1回の30km前後のロング走は重要なトレーニングとなるが、このような長時間の練習は休日に十分行うことができるだろう。

こういったことを言うと、「アスリートはトレーニングだけでなく、マッサージ、ストレッチなどのリカバリーや怪我予防のためのランニング以外の取り組みに多くの時間が必要だ」と反論されることがある。しかし、現状のエビデンスに照らしてみると、これらのアプローチは、思ったほど効果が得られない。

例えば、2024年に発表されたアンブレラレビュー[5][6]によると、持久系アスリートに対するマッサージのリカバリー効果はほとんどないとされている。また、ストレッチや筋力トレーニングなどのランニング以外の運動介入を取り入れても、ランナーの怪我は減らないというエビデンスレベルの高い科学的根拠もある[7]。

十分な睡眠時間を確保することは重要だが、それが担保されている場合、他のリカバリー活動や怪我予防の取り組みが絶対必要というわけではない。また、コンプレッションウェアなど、リカバリー方法によっては勤務中など、他の活動を行いながら実施することも可能だ。

総じて、フルタイムの仕事、ランナーとしてのトレーニング、心身の回復というサイクルを好循環させることは可能である。

専業ランナーのメリットとデメリット

もちろん、専業ランナーであることにも多くの利点がある。例えば、頻繁に合宿に行けることや、集団での練習の機会が豊富であること、仕事のストレスから解放されることなどが挙げられる。しかし、これらの点は裏を返せばデメリットにもなり、兼業ランナーのメリットを映すことにもつながる。

例えば、「強化合宿」と称された短期間の過負荷トレーニングには、オーバーリーチングのリスクが伴う。オーバーリーチングとは、十分な回復が取れていない状態で過剰なトレーニングを行うことを指し、昔はこれがパフォーマンス向上のために必要だと考えられていた。しかし、現代のスポーツ科学に基づくと、過剰な負荷をかけることは、通常のトレーニングと同じか、それ以下のパフォーマンス向上にとどまる場合が多く、逆に睡眠[8]や自律神経[9]、安静時代謝[10]、運動中の糖質利用[11]に悪影響を与えるリスクが高い。要するに、コンディションを落とす恐れがあるわりに、思ったより恩恵がないのだ。

また、集団でのトレーニングは、確かにモチベーション向上やペースメイクの安定性を提供し、高い強度でのトレーニングを可能にする。しかし、無理に頑張りすぎて怪我をしたり、逆にコンディションが悪いときに練習に参加して体調を崩したりするリスクもある。集団心理で無理な練習をして、怪我が起きている事例も意外とあるのではないか。

さらに、仕事のストレスから解放されるという点に関しても、逆に仕事がランナーとしてのストレス解消に役立つ場合がある。競技だけに集中していると結果へのプレッシャーが大きくなりすぎてしまうこともあるが、生活できる収入が得られる仕事を持つことで、「まぁいっか」と楽に思えることもあるだろう。現に、一時期、アメリカのハーフマラソンとフルマラソンの記録保持者でもあったKeira D’Amato選手は、フルタイムで不動産ブローカーとして働いていた上、2人の子どもの子育てもしていた。そんな彼女は、仕事を持つことで経済的な不安がなくなり、競技にもより前向きに取り組めたと語っている[12]。

これは筆者の私見になるが、球技スポーツや格闘技などのスポーツではトレーニング以外の時間で戦術や対戦相手のことを徹底的に分析することが成功につながると思っている。ただ、似たような作業を日々淡々と継続することが成功につながる長距離走においては、実はトレーニング以外の時間では競技のことを考えない方がプラスに働くことも意外とあるように思う。

自分に合ったアプローチを見つけるために必要なこととは?

ここで誤解してほしくないのは、「兼業ランナーが絶対に良い」と主張しているわけではないということだ。すなわち、筆者は、この問題には万人に当てはまるような絶対解があるのではなく、それぞれが自分にとっての納得解を見つけるべき、個別最適の問題だと捉えている。

ちなみに、「現に日本では専業ランナーが圧倒的に多いから、兼業ランナーは成功しづらい」といった意見があるかもしれないが、この見解は科学的にはイマイチだ。もしその差を証明したいのであれば、例えば卒業後も競技を続けるランナーを無作為に専業ランナーと兼業ランナーに分けて、一定期間トレーニングを続けさせるようなランダム化比較試験が必要になるが、そんな試みは無理だろう。

どちらのスタイルが良いのかは、個人の精神的・身体的な特性によって異なる。とはいえ、前述のKeira D’Amato選手、33歳からランニングを始め、競技者として著名になった当初、フルタイムワーカーと子育てを両立させたSinead Diver選手(オーストラリア記録を45歳で記録)[13]、以前は公務員ランナーとして数多くの実績を残した川内優輝選手、1980年代に英国空軍の航空技術者として働きながらマラソンで当時の世界記録(2時間8分5秒)を樹立したStephen Henry Jones氏など、兼業ランナーとしてハイパフォーマンスを発揮したランナーたちは共通して、独自の哲学を持っているように思える。それらは、個々に異なり、哲学といった言葉以上に抽象化できないが、言われたことしか出来ないアスリートであれば兼業ランナーとして活躍するのは難しいのかもしれない。

繰り返しになるが、何らかのアプローチには必ずメリットとデメリットが内在する。専業ランナーが絶対良いとか、恵まれているというのは、単なる固定観念に過ぎない。大切なのは、その人に最も合ったアプローチで取り組むことだ。そのためには、色眼鏡を外してみることが必要だろう。

独立研究者(KDDI総合研究所リサーチフェロー)髙山 史徳

[1] 実業団の選手は所属企業での社業(仕事)に従事する場合もあるが、その内容や比重は契約によって異なる。基本的には競技活動を優先できる環境が整えられていることが多い。

[2] 一般的に、フルタイムの仕事とは「週5日、1日8時間」の働き方を指す。

[3] Stöggl, T. L. (2018). What is the best way to train to become a star endurance athlete. Front Young Minds, 6, 10-3389. https://doi.org/10.3389/frym.2018.00017

[4] Haugen, T., Sandbakk, Ø., Seiler, S., & Tønnessen, E. (2022). The Training Characteristics of World-Class Distance Runners: An Integration of Scientific Literature and Results-Proven Practice. Sports medicine – open, 8(1), 46. https://doi.org/10.1186/s40798-022-00438-7

[5] アンブレラレビューとは、メタ分析(複数の一次研究を統合・分析したもの)をさらに集めて分析し、「傘(umbrella)」のように多くの研究をまとめて全体像を示す手法である。

[6] Li, S., Kempe, M., Brink, M., & Lemmink, K. (2024). Effectiveness of Recovery Strategies After Training and Competition in Endurance Athletes: An Umbrella Review. Sports medicine – open, 10(1), 55. https://doi.org/10.1186/s40798-024-00724-6

[7] Wu, H., Brooke-Wavell, K., Fong, D. T. P., Paquette, M. R., & Blagrove, R. C. (2024). Do Exercise-Based Prevention Programs Reduce Injury in Endurance Runners? A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 54(5), 1249–1267. https://doi.org/10.1007/s40279-024-01993-7

[8] Murphy, C., Svansdottir, S. A., Dupuy, O., & Louis, J. (2024). Does overreaching from endurance-based training impair sleep: A systematic review and meta-analysis. PloS one, 19(5), e0303748. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303748

[9] Le Meur, Y., Pichon, A., Schaal, K., Schmitt, L., Louis, J., Gueneron, J., Vidal, P. P., & Hausswirth, C. (2013). Evidence of parasympathetic hyperactivity in functionally overreached athletes. Medicine and science in sports and exercise, 45(11), 2061–2071. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3182980125

[10] Woods, A. L., Rice, A. J., Garvican-Lewis, L. A., Wallett, A. M., Lundy, B., Rogers, M. A., Welvaert, M., Halson, S., McKune, A., & Thompson, K. G. (2018). The effects of intensified training on resting metabolic rate (RMR), body composition and performance in trained cyclists. PloS one, 13(2), e0191644. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191644

[11] Coates, A. M., Thompson, K. M. A., Grigore, M. M., Baker, R. E., Pignanelli, C., Robertson, A. A., Frangos, S. M., Cheung, C. P., & Burr, J. F. (2024). Altered carbohydrate oxidation during exercise in overreached endurance athletes is applicable to training monitoring with continuous glucose monitors. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 34(1), e14551. https://doi.org/10.1111/sms.14551

[12] ワシントン・ポストほか. 「より大きな充足感を得られている」米エリート市民ランナーが「あえてスポーツ以外のフルタイムの仕事を持っている」理由. COURRiER Japon. (2022年7月12日) https://courrier.jp/news/archives/293971/

[13] Keira D’Amato選手やSinead Diver選手については、別のコラム『女子マラソン界から考えるオーバー30アスリートのポテンシャル』でも取り上げている.https://rp.kddi-research.jp/atelier/column/archives/5013