カナダの量子スタートアップ企業D-Wave Systems(以下、D-Wave)が2013年に発売した第二号機D-Wave 2は、グーグルやNASA(米航空宇宙局)が共同で採用するなどして世界的な注目を浴びた(連載第4回参照)。

IBMやハネウェルをはじめ長年量子コンピュータを研究してきた大手メーカーは当時、D-Waveの製品を「本物の量子コンピュータではない」と否定する向きが強かった。しかし、この分野への世間的な関心が高まったことを察知した、これら巨大企業は突如として、量子コンピュータの開発に本腰を入れ始めた。それまでは資金と人員に余裕のある巨大企業ならではの、一種「趣味」的な研究に止まっていたのである。

D-Wave製のマシンが本当に「量子並列性」や「量子加速」など量子コンピュータの基準を満たすか否かについては、実は今に至るまで(中立的な)科学者ら専門家の間では決着がついていない。しかし、少なくともD-Waveの動きが世界的な巨大企業を刺激して、量子コンピュータの開発に本気で取り組ませるきっかけになったことは相応の評価を受けている。

またグーグルも自らのAI研究にD-Wave製マシンを導入する一方で、量子アニーリングと量子ゲートの両面から量子コンピュータの自主開発に乗り出した。これら世界的な著名企業の研究開発と華々しいPR戦略によって、量子コンピュータの一大ブームが巻き起こっていったのだ。

日本で開発された重要な素子技術

当時、米国をはじめ世界の主要メーカーの多くは、素子レベルでは「超電導量子ビット」に基づく量子コンピュータを作ろうとしていた。超電導量子ビットは1998年に、当時NECに所属していた中村泰信、蔡兆申博士らの研究チームが開発した技術だ。

ここで「超電導」とは、特定の物質において、その電気抵抗が低温でゼロになる現象のことだ。電気抵抗がゼロになると、ループ(環状)回路において電流が永久に流れ続ける。このループ電流は非常に安定しているので、これを用いれば量子コンピュータに必須の量子ビットを表現できると考えられた。

NECで開発された超電導量子ビットは、素材的にはアルミニウムと酸化アルミニウムから構成され、それらが互いに接する「ジョセフソン接合」という仕組みによって実現される。アルミニウムは絶対温度1K近辺で超電導に達するが、そこにはジョセフソン接合によって右回りと左回りの電流が共存する奇妙な量子状態が出現する。

このうち「左回り」の電流を0、「右回り」の電流を1と定めれば、0と1が重ね合わさった量子ビットを表現できる。これが超電導量子ビットだ。

超電導量子ビットは量子コンピュータを実現する上で最も安定した素子として評価され、その後も各国で研究が進められた。結果、2010年以降、IBMやインテル、グーグルなど米国の巨大企業はいずれも自社の量子コンピュータを開発する際に、この方式を採用することとなった。

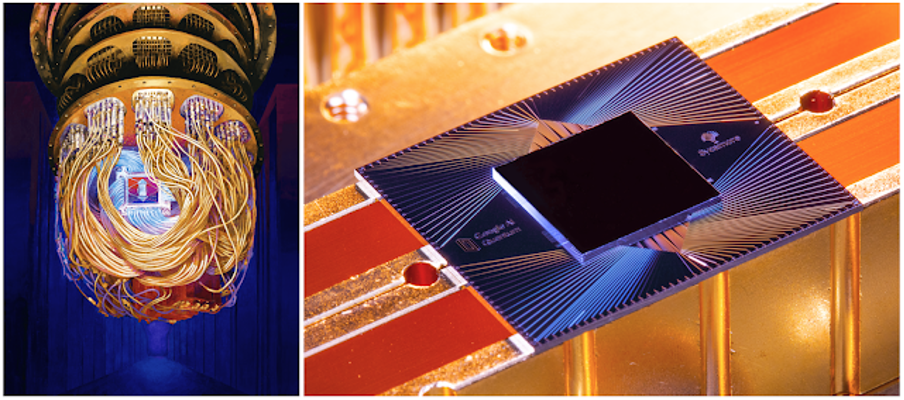

これら超電導量子ビットに基づく量子コンピュータは、いずれも極めて特徴的でありながら互いに似通った外観を呈している。それは金属製シリンダーの周囲にワイヤーが幾重にも張り巡らされ、それら機材全体が極低温状態を維持するためにステンレス製の冷凍庫に保管されている。

冷凍庫の天井から吊るされ、黄金色に輝くその姿はまるでシャンデリアのようだが、実際に量子計算を行うプロセッサ自体は、金属製シリンダーの先端部にセットされたコンパクトなチップに過ぎないのである(図1)。

出典:https://ai.googleblog.com/2019/10/quantum-supremacy-using-programmable.html

誤り訂正技術にブレークスルー

米国の主要企業の多くは、この超電導量子ビットに基づく量子コンピュータを実現しようとした。

中でも一際注目を浴びたのはグーグルの取り組みだ。同社の量子AI研究所は2014年、量子コンピューティング分野の第一人者と目されるカリフォルニア大学サンタバーバラ校のジョン・マルティニス教授とその研究室に所属する大学院生らを丸ごと雇用。同研究チームを中心に、超電導量子ビットに基づく量子ゲート方式の技術を開発していくことを明らかにした。

当時、量子コンピュータ開発における大きな課題は「誤り訂正」と呼ばれる技術の確立だった。その背景には次のような問題が潜んでいる。

量子コンピュータを実現するには、「量子重ねあわせ(superposition)」と「量子もつれ(entanglement)」と呼ばれる現象を同時に出現させる必要がある。つまり同時に「1」と「0」の両状態を合わせ持つ量子ビットが、何個ももつれあって互いに影響を及ぼし合いながら変化する仕組みだ。

この複雑な仕組みによって、n個の量子ビットは(2のn乗)個の数字を同時に表現できる。従来のコンピュータであれば、たとえそれがスパコンであってもn個のビットは同時に1個の数字しか表現できない。この違いが量子コンピュータに従来とは比較にならない超高速計算の能力(量子並列性)を育んでいる(連載第2回参照)。

ところが「量子重ねあわせ」と「量子もつれ」を同時に実現することは技術的に困難を極め、たとえ成立したとしても、その状態は数マイクロ(百万分の一)秒程度で破綻して計算結果に誤りが生じてしまう。これは汎用的な量子ゲート方式の量子コンピュータにおいて深刻な問題となっている。

2015年、グーグル量子AI研究所のマルティニス教授らがこの問題への基本的な解決策を提示した。それによればデータの表現や計算に使われる量子ビットに、これらの状態を観測するための量子ビットを幾つか追加することで誤りを訂正できるという。

通常、量子力学における「ハイゼンベルグの不確定性原理」により、変化する量子ビットの状態を直接観測することはできない。しかし彼らは「投影的量子計測(projective quantum measurement)」という特殊な手法を繰り返し適用することによって、全体で9量子ビットという極めて小規模な量子計算システムではあるが、その誤りを観測し訂正することができたという。

ただし、そこには重要な但し書きがついている。仮に、この方式で将来、実世界の問題に適用できる本格的な量子コンピュータを開発するには、誤り訂正用に非常に多くの量子ビットが必要になるということだ。

それでも、この問題への基本的な解決策が提示されたことで、世界各国でその後の量子コンピュータ開発に大きな弾みがついた。

中でもグーグルは2019年10月、「量子コンピュータ開発のブレークスルーとなる量子超越性を達成した」と英国の科学雑誌ネイチャーに発表した。同社が開発した53量子ビットの量子プロセッサ「シカモア(Sycamore)」は、(スパコンのような)超高速の従来型コンピュータでも1万年以上かかる特殊な計算問題を僅か200秒でやり終えたという。

ただ、この主張に対してはIBMが即座に反論した。グーグルが「従来のコンピュータなら1万年かかる」とする計算問題は、実は既存のIBM製スパコンでも2日半あれば計算が終わるというのだ。要するに「この程度の計算問題では量子超越性を達成したことの証にならない」と言いたいわけだ。

かつてカナダのD-Waveが本物の量子コンピュータを実現・製品化したと主張したときも、この分野の研究者や企業の多くはそうした主張の信憑性に強い疑問を投げかけた。2019年のグーグルとIBMの論争もそれに近いところがある。

(続く)

KDDI総合研究所リサーチフェロー 小林 雅一