米マイクロソフトの量子コンピュータに対する取り組みはかなり以前まで遡る。2006年、同社はカリフォルニア大学サンタバーバラ校に「ステーションQ」と呼ばれる研究拠点を設け、ここで産学連携による量子コンピュータの共同研究を開始した。

このカリフォルニア大学サンタバーバラ校とはグーグルも共同研究を進めているが、相手となる研究者がマイクロソフトとでは異なる。グーグルは同大のジョン・マルティニス教授とその研究室に所属する大学院生らを一括採用し、彼らに超電導量子ビット方式の量子コンピュータの研究開発を事実上任せている(連載第5回参照)。

一方、マイクロソフトが共同研究の相手に選んだのは、米国の数学者マイケル・フリードマン博士やオランダの物理学者レオ・カウウェンホーフェン博士ら一群の研究者だ。彼らがカリフォルニア大学サンタバーバラ校のステーションQで、マイクロソフトを言わばスポンサーにして量子コンピュータの研究開発を進めているというのが実態だ。

量子計算を実行する謎の粒子とは

この研究チームの中心となったのは、本来オランダのデルフト工科大学に所属しているカウウェンホーフェン博士だ。彼らがステーションQで開発しようとしたのは、「マヨラナ粒子」と呼ばれる謎の物質に基づく量子コンピュータである。

マヨラナ粒子は、1937年にイタリアの理論物理学者エットーレ・マヨラナ博士がその存在を予言した素粒子だ。マヨラナ粒子は、自身とその反粒子が同一という奇妙な存在である。

因みに反粒子とは、概ね自分と同じ粒子だが、唯一電荷など正負の属性が逆の粒子のこと。最もよく知られているのは「電子(電荷はマイナス)」の反粒子である「陽電子(電荷はプラス)」である。陽電子は量子力学の数学的定式化に深く貢献したイギリスの理論物理学者ポール・ディラク博士が1927年にその存在を予言し、1932年に実験でそれが証明された。

これに対し、マヨラナ粒子の存在を証明する決定的な実験結果は現在に至るまで報告されていない(時々、それを示唆するような実験結果は報告されているようだ)。

そもそもマヨラナ粒子の特徴である「自身とその反粒子が同一」というのは「プラスとマイナスが同じ」ということを意味し、少なくとも素人目には完全に語義矛盾していることになるが、難解な数式を操る理論物理学者から見ると、必ずしもそうとは言えないらしい。因みに、この存在を予言した翌年となる1938年、マヨラナ博士はナポリへの船旅の途中で失踪し、そのまま行方をくらました。

この謎のマヨラナ粒子を使って量子コンピュータを実現しよう、とマイクロソフトに持ち掛けたのが、前述のフリードマン博士である。博士は1986年にフィールズ賞を受賞するなど著名な米国の数学者で、専門は「トポロジー(位相幾何学)」と呼ばれる領域だ。

トポロジーは数学の中でも、特に物体や図形の連続的な変形について普遍的な性質を追求する学問である。

たとえば取っ手のついたコーヒーカップとドーナツには、それぞれ貫通した穴が一つあるが、野球のボールには穴がない。仮に粘土でドーナッツの模型を作ったとすれば、それをグニャグニャと連続的に変形させてコーヒーカップにすることはできる。

これに対し野球のボールを連続的に変形させて、ドーナッツやコーヒーカップにすることはできない。もしもボールをドーナッツにしたいなら、ボールに刃物で穴を開ける必要があるが、これは連続的な変形とは言えない。

従ってドーナツとコーヒーカップは同じグループに属し、野球のボールはそれらとは異なるグループに属す。そして、そうした分類の指標となるのが「穴」の有無である。このような研究をする学問がトポロジーだ。

このトポロジーを応用した新たな量子コンピューティングの可能性を最初に発案したのは、ロシア出身の米国の理論物理学者アレクセイ・キタエフ博士とされるが、「このやり方を使って新しい量子コンピュータを作ろう」とマイクロソフトに持ち掛けたのがフリードマン博士なのである。

それは2005年頃と見られているが、トポロジー的な分類の技術によって量子ビットを保護すれば、環境ノイズなどによる計算の誤りを回避できるというのだ。彼らはこれを「トポロジカル量子コンピューティング」と呼んだが、この方式を採用すれば量子コンピュータの最大の課題である「誤り耐性」技術を劇的に向上させる事が出来るという。

一方、マイクロソフト側でこの提案を受けたのは、それまで同社でゲーム用基本ソフトや車載システムなどの開発管理を担当してきたクレイグ・マンディ氏(現在は同社の最高研究戦略責任者)だ。

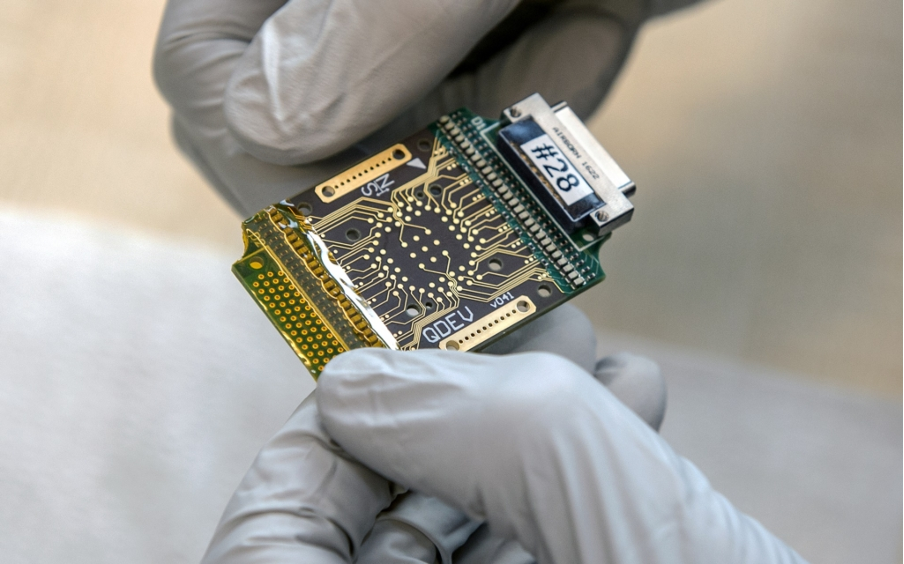

実務家肌のマンディ氏を一体どうやって説得したのか分からないが、フリードマン博士は謎めいた「トポロジカル量子コンピューティング」のアイディアをマンディ氏に呑ませ、翌2006年にマイクロソフトは(前述の)「ステーションQ」という量子研究所を設立。フリードマン博士はその初代所長に就任し、ここで数十名に上る精鋭の数学者や物理学者を雇って「トポロジカル量子コンピューティング」の研究に着手した(写真1)。

出典:https://cloudblogs.microsoft.com/quantum/2018/09/06/developing-a-topological-qubit/

組み紐理論で「量子もつれ」の実現を目指す

この新たな方式では、量子統計に基づく「フェルミ粒子(Fermion)」と「ボーズ粒子(Boson)」のいずれにも属さない「エニオン(Anyon)」によって量子並列性、つまり量子コンピュータならではの超高速性を実現するとしている。

エニオンは「2次元」の存在である。本来、私達が生きる3次元の世界では、半整数のスピン(角運動量)を持つフェルミ粒子と、整数のスピンを持つボーズ粒子の2種類しか存在しないことが量子力学によって証明されている。たとえば「電子」はフェルミ粒子、光を構成する素粒子の「光子」はボーズ粒子に分類される。

しかし特殊な条件下で出現する2次元世界には、それら何れの範疇にも属さない新しい粒子、厳密には完全な粒子というよりは「準粒子」とも呼ぶべき不可思議な物質が存在する可能性がある。それがエニオンだが未だ仮説の域を出ないため、マイクロソフトの取り組みは、かなりリスキーなプロジェクトであると周囲からは見られた。

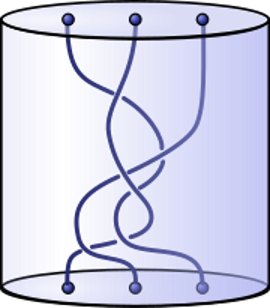

このエニオンの一種が(前述の)マヨラナ粒子である。この2次元の準粒子は、低次元トポロジーの一種である「組み紐(braid)」理論(図1)に従って量子ビットを作り出す事が出来る、と見られた。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/組み紐_(数学)

そのためには、極低温に保たれた実験装置内において、分子レベルのスケールで組み上げた「ナノ・ワイヤー」、つまりミクロな「組み紐」を作り出す必要がある。これを列車の操車場で複雑に交錯する線路に見立てて、その上で列車(マヨラナ粒子)を操作すれば、量子ビットに必須の「量子もつれ(quantum entanglement)」を実現できる。しかも、それはトポロジーで保護された線路に沿って正確に移動するので、超電導量子ビットのような他の方式よりも各段に誤り耐性が高いと考えられた。

しかし、(前述のように)このマヨラナ粒子は理論的に予言されているだけで、その存在は未だ確認されていない。この存在を実験で証明する必要があったが、そのためにマイクロソフトのステーションQに採用されたのが、デルフト工科大学のカウウェンホーフェン博士だった。

(続く)

KDDI総合研究所リサーチフェロー 小林 雅一