私達がChatGPTなど生成AIに依存すると脳の活動が停滞し、(小論文やレポートの執筆などに必要な)集中力や意欲の低下を招くことが、今年6月に米MIT Media Labなどの調査[1]で示唆された。

同調査の被験者となったのは、ボストンとその近郊に住む18~39歳の男女54名。母集団の人数が比較的少ないことから、最終(確定)的な結論を出すには(母集団の人数を増やした)追加の調査が必要となる。

が、この論文を執筆した研究者らによれば、学校教育から企業活動の現場まで生成AIが急速に浸透する中、その危険性と正しい導入の仕方を至急検討してもらうために、敢えて暫定段階での発表に踏み切ったという。

頭脳労働者の自己申告ではなく脳波測定から導かれたデータ

実は今回と同様の調査結果は今年3月、米カーネギーメロン大学とマイクロソフト研究所の共同調査[2]でも導き出されている。

このときは金融、教育、報道、学術など様々な分野の頭脳労働者を対象にした聞き取り調査によって、これらの労働者が生成AIに依存することで「記憶力」や「理解力」「分析力」をはじめ各種の知的能力を発揮しようとする意欲が失われる事が明らかにされた。

ただ、この調査はあくまで(被験者となった)「頭脳労働者」本人の自己申告に基づくものであったことから、それら自己申告データの中に主観的で曖昧な要素が含まれていた可能性もある。

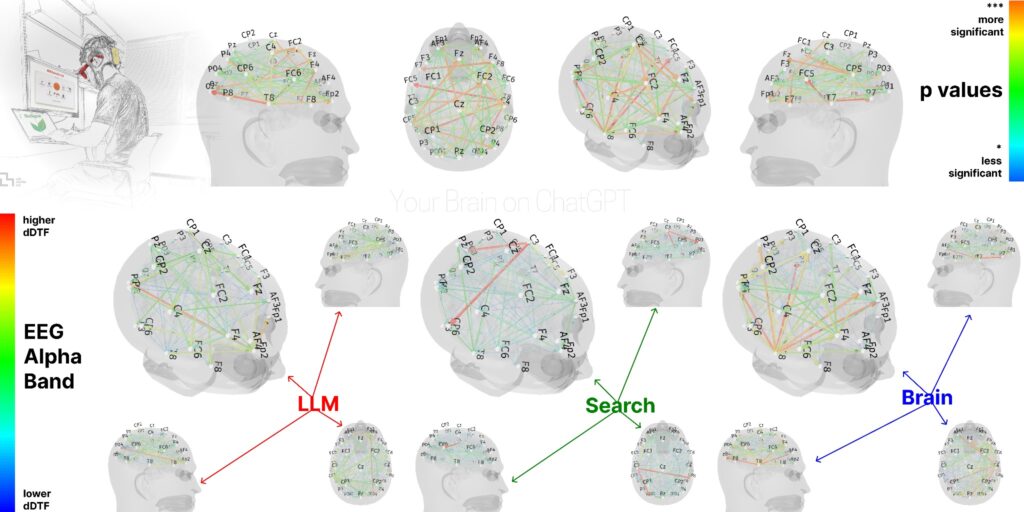

これに対し今回のMIT Media Labによる調査では、被験者の脳が実際に活動する様子を脳波計で測定することにより、(生成AIが頭脳労働者に与える影響を)より客観的かつ正確に把握することができたという(図1)。

出典:Kosmyna,Nataliya et al., “Your Brain on ChatGPT”, arXiv ,2025, 参考文献[1]

被験者に小論文を書かせて脳活動や行動を観察

今回の調査では54名の被験者(母集団)を3つのグループ(各18人)に分けて、それぞれのグループに(アメリカの大学入学選考に使われる共通テスト)SATで出題される小論文の問題(essay prompts)を課題(Assignment)として与えた。

一般にSATの小論文セクションでは、最初に短い文章を受験者に読ませた後、その内容に関する何らかの質問をテーマ(Assignment)として受験者に小論文を書かせる。これは受験者の作文力と並んで、その前提となる文章の読解力や分析力も評価するためだ。

たとえば「一般に人生における選択肢が多い程、私達は自分を幸せだと思いがちだが、あまりにも選択肢が多すぎると私達はそれに圧倒されて自由や時間を奪われると感じることもある」という主旨の文章を読ませた後で、「あまりに多くの選択肢があることは問題か?」というテーマで小論文を書かせるのである(図2)。

出典:Kosmyna,Nataliya et al., “Your Brain on ChatGPT”, arXiv ,2025, 参考文献[1]

今回の調査では、本来のSAT受験者の代わりに(前掲の)54名の被験者(3つのグループ)に図2に示したような「お題(essay prompt)」を与えて小論文を書かせた格好だ。

これに対して、最初のグループ(被験者)はChatGPT(生成AI、LLM)を使って、2番目のグループは検索エンジンを使って、そして3番目のグループは(それらツールのいずれも使わずに)自分の頭だけを使って小論文を書く。

これらの小論文は、各々の被験者が異なる「お題」で3本書くことになっている。

この作業の最中に、被験者(頭脳労働者)の脳から発せられるアルファ、セータ、ガンマなどの各種脳波を(MIT Media Labの研究者が)EEG(脳波計)を使って測定する。

またそれと共に、小論文の作成を終えた被験者にインタビューしたり、書き上げられた小論文の内容を英語の教師が評価する手法によっても(生成AIが頭脳労働者に与える影響を)見積もることにした。

生成AIを使い続けるとどんどん脳活動が低下

その結果、生成AIを使って小論文を書いたグループ(被験者)は、脳内で「記憶」や「言語」など異なる領域を統合する神経接続などの脳活動において最も低いパフォーマンスを示すことが(脳波測定から)確かめられた。これは(小論文の作成という)目的達成への意欲や主体性、さらには集中力が欠如していることを示唆している。

特に1本目、2本目と進んで、3本目の小論文を書く段階になると、被験者の多くは生成AIに論文のお題(essay prompt)を丸ごと入力して、その出力を待つだけになり、自分から積極的に文章を読んだり、小論文の執筆に取り組む姿勢をほとんど見せなくなったことが被験者へのインタビューによって確認された。

その結果、各々の被験者が生成AIを使って作成した小論文はいずれも独創性に欠け、似たような表現や発想が羅列されただけの「魂の無い」内容になってしまったことが(英語教師による)内容分析から明らかになったという。

これとは対照的に、自分の頭だけを使って小論文を書いたグループ(被験者)は、(前述の)神経接続や記憶を辿る際に脳にかかる負荷など最も活発な脳活動が(脳波測定によって)観察された。結果的にこのグループが書いた小論文は独創的で質の高い内容であることが(英語教師による)内容分析によって確かめられた。

また、このグループは最も熱心かつ主体的に作業に取り組み、その結果として出来上がった小論文に対する満足感や「これは自分が書いたものだ」という所有意識も最も高いことが被験者へのインタビューによって確認された。

一方、検索エンジンを使って小論文を書いたグループは、(前述の)脳波測定、インタビュー、内容分析などの総合評価において、両者(つまり生成AIを使ったグループと自分の頭だけを使ったグループ)の中間に位置していることが確かめられたという。

最初から生成AIに頼るのではなく、まずは独力で苦労した後に使う方がいい

次に上記3本の小論文を書き終えた54名の被験者の中から18名を選んで、それまでの役割を交代して調査を続けたという。

つまり18名のうち9名はそれまで生成AIを使って3本の小論文を書いてきたが、そのうちの1本を選んで、今度は自分の頭だけを使って、その小論文を書き直して完成させる。残りの9名はそれまで自分の頭だけを使って3本の小論文を書いてきたが、そのうちの1本を選んで今度は生成AIを使って、その小論文を書き直して完成させる。

これら被験者と完成作品を(前述と同じく)脳波測定、事後インタビュー、内容分析などの手法で評価・比較した。

すると前者のグループ(9名の被験者)では、それまで生成AIに頼っていたところを、今度は自分の頭だけを使うようになっても脳活動や意欲、集中力は停滞したまま復活することはなかった。また完成した小論文のレベルは低いままで、それに対する満足感や所有意識も相変わらず低いことが確かめられた。

逆に後者のグループ(残り9名の被験者)では、それまで自分の頭脳だけに頼っていたところを、今度は生成AIの回答を組み合わせて考えながら書くことで脳の活動がさらに活発になり、完成した小論文のレベルも一層上がった。また、その作品に対する満足感や所有意識もさらに高くなったという。

つまり最初から生成AIを使うことで楽をして、怠け癖などの悪い習慣が身についてしまったグループは、後からそうした悪癖を直そうとしても取り返しがつかない。

逆に最初から独力で苦労しながら作業してきたグループは、そこで培われた高い意識や動機付けを保ったまま生成AIを使うことになるので、脳の活動や労働意欲、集中力や仕事のクォリティが一層高まるということだ。

要するに、生成AIは頭脳労働者に対して一概に悪影響を与えるわけではなく、むしろ使い方次第では脳の活動や頭脳労働のパフォーマンスを高めることが判明したことになる。

生成AIが学校教育に浸透する中で何が必要か

今回の調査は、教育を取り巻く現状から見ても時宜を得たものと評価できる。アメリカの先端的なIT企業は今、教育分野へのAI導入を積極的に進めている最中だ。

たとえばOpenAIは昨年5月に「ChatGPT Edu」というプログラムを用意し、大学の学生や教職員らが無料でChatGPTを利用できるようにした。既にカリフォルニア州立大学では、全23箇所のキャンパスに渡って約46万人の学生・職員らがこれを活用している。

また幼稚園や小中高校などに向けても昨年11月、「ChatGPT Foundations for K-12 Educators」と呼ばれる無償オンライン講座を開講し、まずは教職員にAIの基礎から安全・プライバシーに配慮した使い方まで学んでもらう。もちろんいずれは幼稚園の児童や小中高校生らに、ChatGPTのような生成AIツールを普及させるのが狙いだろう。

一方、グーグルも「Gemini for Education」や「Generative AI for Educators」などのプログラムを用意し、同じく大学や小中学校に対して自社製AIの普及を図っている。

これらの生成AIはいずれも無償で提供されるが、一般に人は学生時代に使っていたメールやワープロなどのITツールを社会人になってからも使い続ける傾向がある。これはChatGPTやGeminiなど生成AIツールについても同じだ。従ってOpenAIやグーグルなどIT企業にしてみれば、学生時代には無料で生成AIを使わせても、それによって企業における導入ケースを増やすことができれば十分元が取れるという算段に基づいているようだ。

このようにAIメーカー側が教育分野への攻勢を強める中、ChatGPTのような生成AIツールが子供達の「脳の発育」や学生らの「学業への姿勢」に与える影響(特に長期的な影響)については、未だほとんど解明されていない。この段階で拙速な導入を進めれば、生成AIは人々や社会に悪影響を及ぼす恐れもある。

もちろん今回の調査で明らかにされたように、生成AIツールは使い方次第では脳の活動や頭脳労働の生産性を上げることも期待できる。生成AIのメーカー側が教育現場への進出を図るのは止められないが、その一方で生成AIの知的・心理的影響、そして適切な導入の仕方などに関する(今回のような)調査研究も進めていく必要があるだろう。

KDDI総合研究所 リサーチフェロー 小林 雅一

■関連コラム

「今から1~5年以内に実現されそうなAGI(汎用人工知能) 前編 — その曖昧な定義と新たな労働力としての意味」(2025-04-07)

https://rp.kddi-research.jp/atelier/column/archives/5413

「今から1~5年以内に実現されそうなAGI(汎用人工知能)後編 — 差し迫った脅威の割には私達人類の警戒感は乏しい」(2025/04/28)

https://rp.kddi-research.jp/atelier/column/archives/5434

■参考文献

[1] Kosmyna,Nataliya et al., “Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task”, (https://arxiv.org/pdf/2506.08872v1)

[2] Lee,Hao-Ping(Hank) at el.,”The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers”,Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2025 (https://doi.org/10.1145/3706598.3713778)