中国や欧米を中心に加速するEVシフト。今年中には、世界で発売される新車の約1割はEV(電気自動車)になる見通しだ(連載第1回参照)。

米フォードが今年4月に発売した電動ピックアップ・トラックの「ライトニング(F-150 Lightning)」は事前に20万人の購入予約が入るなど、EVの人気はここに来て高まっている。しかし元々、今回のEVシフトは消費者というより明らかに政府主導であった。

これまで中国や欧米諸国では、EVへの税制優遇措置や購入補助金などによって、その需要を意図的に喚起してきた。最近では、今年8月に米国で施行された「インフレ抑制法」によって、それ以前から実施されていた新車EV購入者への7500ドル(100万円以上)の税額控除が延長される運びとなった。

これら諸外国の政策に見られるように、今のEVシフトとは自然に生まれたブームというより、人工的に仕組まれたムーブメントなのだ。

では何故、中国や欧米の政府は電気自動車への移行を促そうとしているのか?

皮肉な見方をすれば、その理由は主に日本を念頭に置いた産業政策である。厳しい排ガス規制に耐え得るハイブリッド車(Hybrid Electric Vehicle:HEV)の技術開発力では、欧米あるいは中国の自動車メーカーはトヨタやホンダなど日本メーカーに太刀打ちできない。そこで、ガソリン車やハイブリッド車のような内燃エンジン車(Internal Combustion Engine Vehicle:ICEV)から電気自動車への強引なパラダイム転換を図ることによって、世界市場のゲームチェンジを促すことにしたわけだ。

若干、陰謀論的ではあるが、こうした見方は当たらずとも遠からずだろう。しかし、もっと素直に見れば、それ以上に大きな動機は二酸化炭素をはじめ温室効果ガス(Green House Gas:GHG)の削減である。昨今の異常気象や地球温暖化は私達の誰もが肌身で感じていることであり、その対策として二酸化炭素など温室効果ガスを削減することは緊急課題となっている。

国によって、ある程度の違いはあるものの、概ね社会全体で生み出される温室効果ガスの約3割は輸送部門(transportation)からのものであり、そのうち自動車が排出する割合は約6割と言われる。つまり温室効果ガス全体の2割近くは、自動車から出されていることになる。

この排出量2割の部分をEVシフトでゼロにできれば、それは気候変動対策で非常に大きな意味を持つことになる。

クルマの製造から利用、廃棄に至るまでのライフサイクル評価とは

ただし、実際にはそれほど単純な話ではない。確かにEVの利用時、つまり走行時のGHG排出量はゼロだが、EVの製造や廃棄、あるいは回収・再利用等の段階ではGHGが排出されているからだ。

またEVが走行時に消費する電力を発電する際にも、火力発電所などでは二酸化炭素が大量に排出されている。これらを総合的に評価すれば、EVのGHG排出量が内燃エンジン車のそれを下回るとは必ずしも限らない。このような見方は、EVシフトに批判的な業界関係者の間でしばしば聞かれる。

自動車のGHG排出量を、その利用時(走行時)だけでなく、その製造から利用、廃棄、さらには回収・再利用の段階に至るまでトータルで算出・評価する手法は「ライフサイクル・アセスメント(Life Cycle Assessment:LCA)」と呼ばれる。

これまでLCAは、各国の大学や研究所、あるいは業界団体などによって実施されてきた。最近では、今年3月に米国のミシガン大学とフォード自動車が共同で行った調査がある。

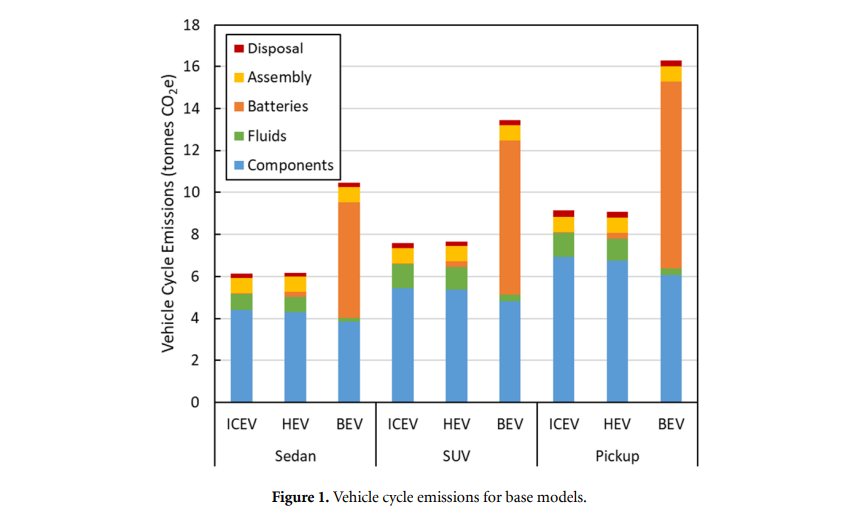

この調査結果を見ると確かに、バッテリー(二次電池)をはじめクルマの部品を製造する段階、あるいはクルマの組み立て・廃棄等の段階では、確かに電気自動車(Battery Electric Vehicle:BEV)の方がハイブリッド車(HEV)や内燃エンジン車(ICEV)よりも大量のGHGを排出している(図1)。

出典:”The role of pickup truck electrification in the decarbonization of light-duty vehicle,” University of Michigan, Ford Motor Company, March 2022

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac5142

特にEVのバッテリーを製造する段階で、GHGの排出量が最も大きいことが見て取れる。これはバッテリーの製造工場で大量の電力が消費され、そうした電力を供給する火力発電所などで大量の二酸化炭素を排出しているからだ。

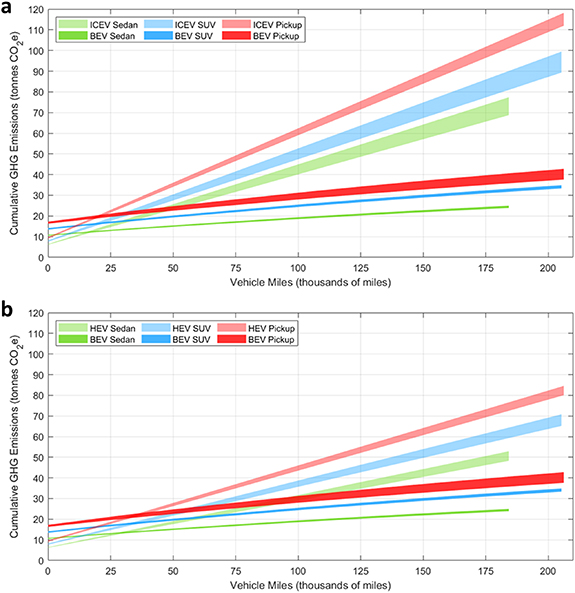

ところが、クルマの製造段階を経て利用(走行)段階に入ると、ある時点でICEVとBEVの排出量は逆転する(図2のa)。そこから、さらにクルマの走行距離が増加するにつれて、両者の差はどんどん開いていく。

またICEVよりはGHG排出量が少ないHEVでも、やはりある時点でBEVとは逆転し、その後両者の差は徐々に開いていく(図2のb)。

出典:”The role of pickup truck electrification in the decarbonization of light-duty vehicle,” University of Michigan, Ford Motor Company, March 2022

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac5142

つまりライフ・サイクル・アセスメントによれば、GHGの排出量を最も抑えることができるクルマは、やはり電気自動車(BEV)という結論になる。

このようにBEVがGHGの排出量でICEVやHEVを下回るまでに要する期間は、クルマを購入してから1年半〜2年と言われる。ただし、これは典型的なクルマ社会である米国のケースであり、米国よりは自動車の利用頻度が低い日本など諸外国では、それよりは若干長い期間を要するかもしれない。いずれにせよ、その期間を過ぎれば、クルマの走行距離が長くなればなるほど、GHGの排出量を抑えるという点で電気自動車を利用する意義はどんどん大きくなっていく。

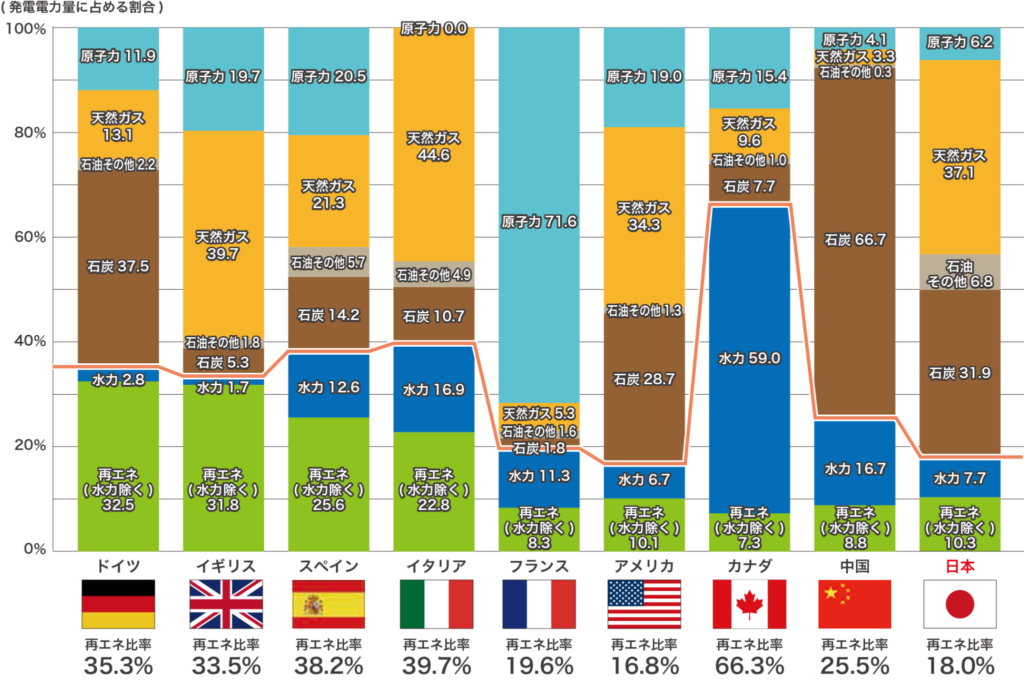

他方で、EVに供給される電力の発電方法も考慮に入れる必要がある。主要各国の電力構成を見ると、ドイツや英国をはじめ欧州諸国では発電全体に占める太陽光や風力など再生可能エネルギーの比率が中国や米国、日本などよりも大きい(図3)。これら欧州諸国では、EVを所有・使用することによるGHG排出量の削減効果はより大きいことになる。

出典:「エネ百科 君と未来と」【4-2-2】主要国の電源別発電電力量の構成比

https://www.ene100.jp/zumen/4-2-2

より多角的な評価軸と対策が求められる

ここまで見てきたように、EVシフトは地球温暖化など気候変動への対策としてGHG排出量を削減するうえで非常に大きな意味を持つ。

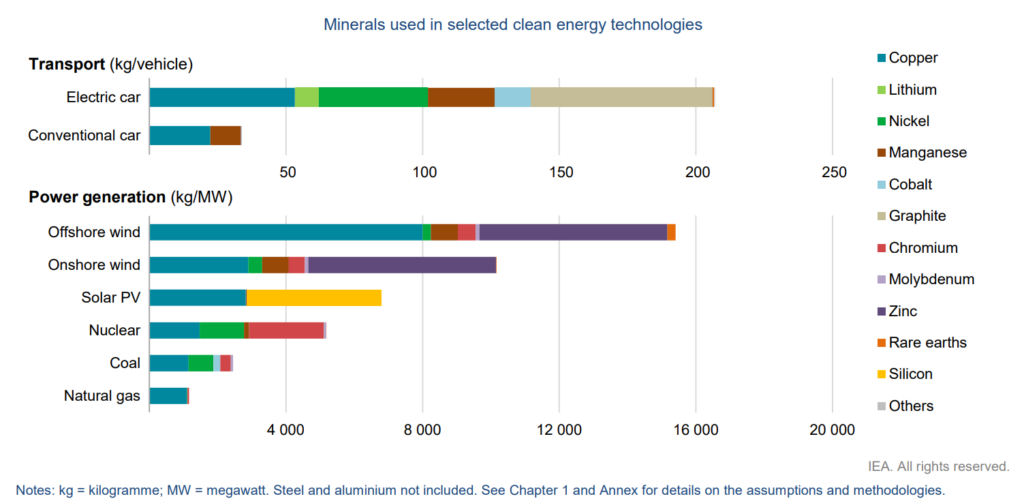

しかし、そこから環境問題全般にまで視野を広げた場合、電気自動車は必ずしも環境に優しいとは言えない。EV、ひいてはそれに電力を供給する太陽光・風力発電など、いわゆる「グリーンエネルギー」には、リチウムやコバルト、ニッケルなどの鉱物資源(ミネラル)が大量に使われているからだ(図4)。

出典:”The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions,” International Energy Agency, 2021

https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions

これらの鉱物資源を採掘する際に「地下水の大規模汚染」など新たな環境破壊の危険性が指摘されている。たとえばリチウム埋蔵量で世界屈指のセルビア共和国などでは、そうした環境破壊への懸念からリチウム採掘事業への激しい反対運動が巻き起こっている。

つまりEVやグリーンエネルギーは「気候変動」という問題を解決する一方で、「水質汚染」のように新たな環境問題を引き起こしている。言わば「ある問題を別の問題へと置き換えたに過ぎない」と見ることもできるのだ。

またEVに搭載されるバッテリーがやがて使用期限を迎え、それらが大量に廃棄されることによる、さらなる環境破壊も懸念されている。もっとも、これに対しては既に現時点から自動車やバッテリーなどのメーカー各社が電池のリサイクルを中心とするビジネス・モデルを検討するなど長期的な対策が始まっている。

いずれにせよ、20世紀の石油や天然ガスなど化石燃料の時代よりも、より多角的で複雑な評価軸や対策が21世紀の脱炭素社会には求められることになるだろう。

KDDI総合研究所リサーチフェロー 小林 雅一