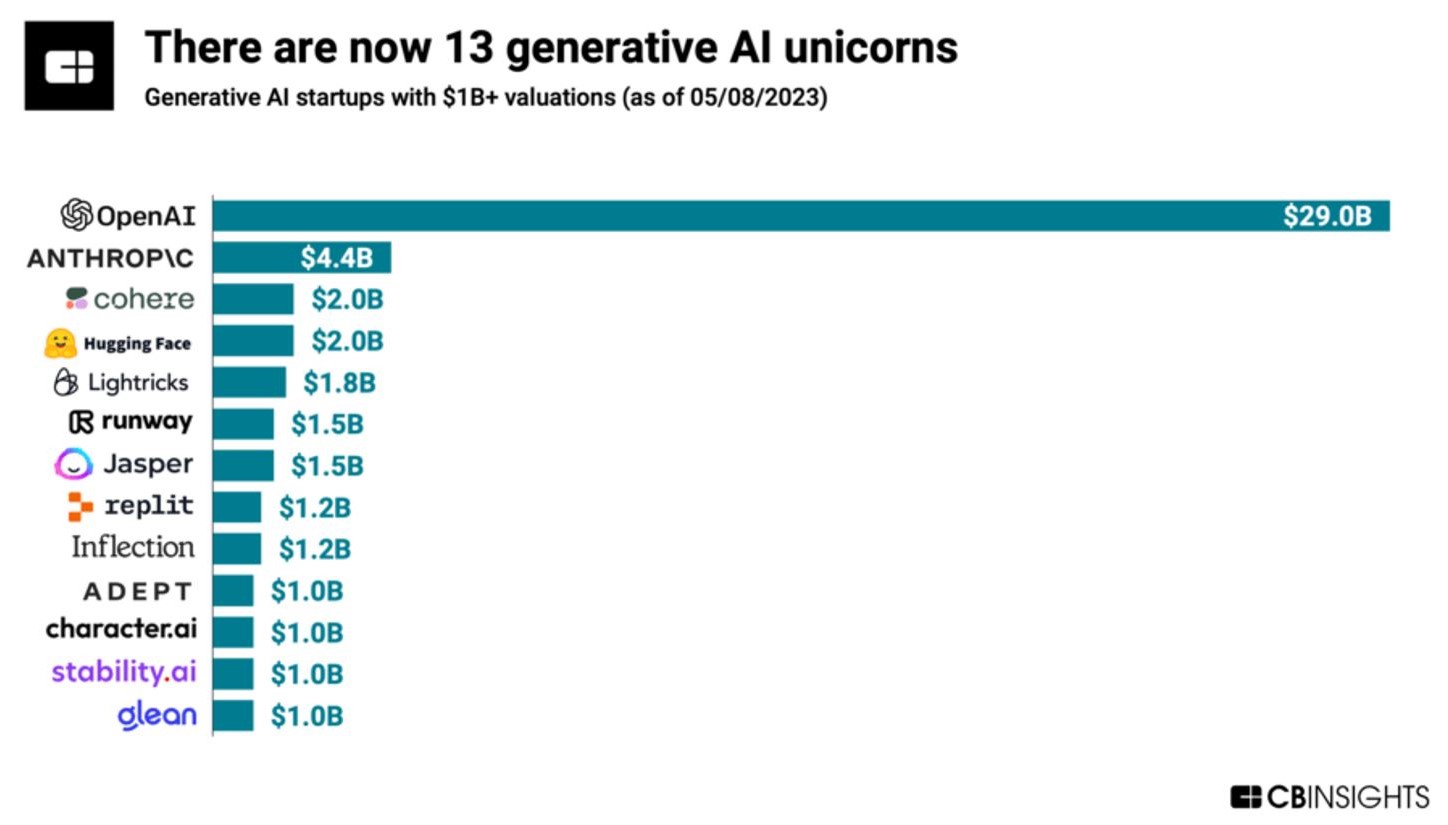

米国の生成AIブームに変調の兆しが見られる。シリコンバレーを中心に生成AIの開発を手掛ける「ユニコーン(企業価値が10億ドル以上の未上場企業)」は優に10社以上(図1)に上るが、その一部に失速の気配が見られるのだ。

出典:CB Insights[1]

2022年以前の生成AIブームを牽引した企業の現在

たとえば画像生成AI「Stable Diffusion」などを開発・提供するStability AIだ。2020年9月、ロンドンに設立された同社は言うまでもなく英国の企業だが、2022年にシリコンバレーのVC(ベンチャーキャピタル)などから1億ドル以上(当時の為替レートで150億円以上)を調達するなど、米国を中心に事業活動を展開している。

Stable Diffusionはユーザーが出す様々なプロンプトに応じて、玄人はだしのイラストや絵画、あるいは写真のようにリアルな画像等を描き出すことができる。また、Stable Diffusionのソースコード(コンピュータ・プログラム)はいわゆる「オープンソース」として提供されるので、誰でもこれをベースに新たなシステムやビジネスを立ち上げることができる。

このためStable Diffusion、そしてこれを提供するStability AIは一般ユーザーや起業家達から絶大な人気を博し、2022年11月にChatGPTが登場するまでは世界的な生成AIブームを牽引してきた感がある。

ところが、その後、同社の事業は伸び悩み、最近は経営不振に喘いでいるとされる。Stable Diffusionのような画像生成AIの開発・運営には巨額のコストがかかるが、それを補って余りある収益を稼ぎ出すことができないようだ。

ニューヨーク・タイムズの報道によれば、Stability AIの技術開発などに要するコストは2024年に約9600万ドル(約148億円。1ドル=155円で換算)に達するが、売上は約6000万ドル(約93億円)に止まる見通しという。つまり差し引き約3600万ドル(約55億円)の赤字ということになる。

もちろん、この程度の赤字はシリコンバレーの尺度から見れば大した額ではないが、それ以上に気になるのは人の動きだ。

Stability AI創業時のメンバーで、Stable Diffusionなどのコア技術を開発した5人のエンジニアのうち3人が2024年3月に同社の職を辞した。また同社のCEO、Emad Mostaque氏も投資家達からの圧力に晒され、彼ら主力技術者の後を追うように同月辞職したという。

(前出の)3600万ドルというStability AIの損失額は、他の生成AIスタートアップに比べれば実は小さい。しかしStable Diffusionのような画像生成AIはChatGPTのようなテキスト生成AIに比べて、エンタープライズ(企業向け)市場や有料サービスなどの需要が小さい。このため今後の成長や黒字化への道筋が見えてこないことが、投資家らの嫌気を誘ったようだ。

囲碁の世界チャンピオンを破ったAIの開発者が立ち上げたスタートアップ

このStability AIと並んで変調の兆しと見られるのが、2022年にシリコンバレーの中心地パロアルトに設立されたInflection AIを巡る動きだ。

Inflection AIは「PI(パイ)」と呼ばれるチャットボットを一般ユーザー向けに原則無料で提供してきた。これはちょうどChatGPTと同様の対話型AIサービスだが、よりユーザーの気持ちに寄り添った返事をするなど、いわゆる「EQ(Emotional Quotient: 感情指数)」の高いチャットボットとして差別化を図ってきた。

たとえばユーザーが何らかの悩みをPIに相談すると、最初に「それはお気の毒ですね。悩むのも分かります」などと一応気を遣ってから、それなりの答えを返すという。

Inflection AIの創業者は英ディープマインドの共同創業者の一人、ムスタファ・スレイマン氏だ。2010年、ロンドンに設立されたディープマインドは2015年グーグルに買収され、その後「アルファ碁(AlphaGo)」と呼ばれる囲碁AIを開発した。

このアルファ碁が2016年、当時の囲碁の世界チャンピオン、イ・セドルを4勝1敗で下した。当時、AIが囲碁のチャンピオンを負かすのは少なくとも、あと10年はかかるとの前評判であっただけに、アルファ碁の勝利はAIの長足の進歩を象徴する出来事として世界的な脚光を浴びた。

Inflection AIはこの有名なディープマインドの共同創業者が興した会社であること、また、その後OpenAIのChatGPTが世界的な生成AIブームを巻き起こしたことも相まって、Inflection AIには高い期待が集まった。

同社は2023年6月にシリコンバレーの主要VCなどから総額13億ドルを調達し、これによって企業価値を示す株式時価総額は約40億ドル(当時の換算レートで5600億円以上)と、その1年前の3倍以上に跳ね上がった。

スタートアップを買収せずに吸収する方法とは

ところがInflection AIもその後、伸び悩んだ。(前出の)「EQの高さ」を売りにしたチャットボット「PI」はほんの僅かの利用者しか獲得する事が出来ず、その売上はほぼ無きに等しかったという。

これを受けて2024年3月、スレイマンCEOをはじめInflection AIの従業員の多くはマイクロソフトに移籍した。中でもスレイマン氏は今後、マイクロソフトのAI開発部門の指揮をとることになった。

そればかりではない。(残された社員らが勤務する)Inflection AIは自社で開発する(PIなどチャットボットの基盤にある)大規模言語モデルなどの生成AI技術をマイクロソフトにライセンス供与する。この生成AI技術をマイクロソフトが自社のクラウド・サービス「アジュール」を介して、企業カスタマーに販売していくという。

これらの動きは事実上、マイクロソフトがInflection AIを買収する行為に等しい。では何故、マイクロソフトは同社をすっきりと買収しなかったのか?

それは、もしも本当に買収してしまえば、米国のFTC(連邦取引委員会)の捜査対象となり、反トラスト法(独占禁止法)違反で提訴される可能性もあるため、と見られている。それを免れるために、敢えてInfllection AIという企業の体裁は残したまま、実質的にそれを吸収するような方法を選んだようだ。

ビッグテックから調達した資金の大半はビッグテックに還流する仕掛けに

このInflection AIと共に、ユニコーン企業の中ではOpenAIに次ぐ第2位につけている「アンソロピック(Anthropic)」の動向も気になる。

同社は最近、アマゾンやグーグルなどから総額40億ドル(6200億円以上。1ドル=155円で換算)を調達するなど資金面の憂いはない。このためInflection AIのように事実上、会社を身売りするような事態は当面避けることができそうだが、さりとて事業が順風満帆というわけでもない。

アンソロピックは「クロード(Claude 3)」と呼ばれるチャットボットを一般ユーザーに向けて提供している。こちらも、やはりChatGPTと同様の対話型AIサービスだが、無料版と月額20ドルの有料版がある。いずれもChatGPTに勝るとも劣らない能力を有すると言われるが、逆に「圧倒的に優れている」と言うほどでもない。

つまりChatGPTとの根本的な差別化が難しい上に、ChatGPTのような世界的知名度に欠ける。また、クロードのベースにある大規模言語モデルの開発運用コストが数十億ドルと巨額に膨らむこともあって、アンソロピックの収支は年間約18億ドル(2790億円)の赤字と見られている。

が、それ以上に問題視されているのが米国の巨大IT企業、いわゆるビッグテックとの関係だ。アンソロピックがアマゾンやグーグルから調達した40億ドルという資金の大半は事実上は現金ではなく、これらビッグテックが提供するクラウド・サービスの利用料として提供されたと見られている。

つまり同社は自分の株式をグーグルやアマゾンなど巨大IT企業に提供する見返りとして、これらビッグテックの膨大なコンピューティング資源を使わせてもらう、という構図である。逆にビッグテックの方では現金も株式も提供することなく、単に自分たちの計算機資源をアンソロピックのようなスタートアップに使わせてあげるだけで、こうした有望な新興企業の株式、つまりその会社の一部を手に入れることができる。

これではグーグルやアマゾンなど巨大IT企業の方が、アンソロピックのようなスタートアップよりも圧倒的に有利な立場になってしまう。(前出の)Inflection AIも含め、これらスタートアップは数十億ドルもの資金を調達したとはいえ、独自に巨大なクラウド・コンピューティング資源を開発・確保するほどの資金力や経験はない。

結果的に、本来ビッグテックと競合してその一角に食い込んでいくことを目指すはずのスタートアップが、(恐らく)不本意ながらもビッグテックと共生関係を結ばざるを得なくなっている。別の言い方をすれば、そこまでしなければならないほど、大規模言語モデルのような生成AIの研究開発には巨額の資金と膨大な計算機資源が必要ということになる。

かつて1970~80年代のパソコン・ブーム、あるいは1990~2000年代のインターネット・ブームのときには、いわゆるガレージ企業、つまり無一文に近い若者達がガレージから立ち上げたようなスタートアップが巨大企業と競合し、これらを打ち負かして次世代IT産業の盟主となるケースが実際にあった。マイクロソフトやアップル、あるいはアマゾンやグーグル、フェイスブック(現在のメタ)などが格好の事例だろう。

しかし現在の生成AIブームでは、そうした単純明快な図式は成立しなくなっている。もちろんその野望のスケールにもよるが、スタートアップが本気でビッグテックの一角に食い込もうとするなら、単にそれらと競合するのでは無理だろう。むしろ必要に応じてビッグテックと協力し技術力を磨きながら、一方でそれら巨大企業に食われてしまわないように警戒しつつ事業を進めるなど、より微妙で高度な付き合い方が求められているようだ。

KDDI総合研究所リサーチフェロー 小林 雅一

第10回 これからの働き方はダブル・ハイブリッドの時代へ――オフィス+リモート、人間+AI(2024-02-19)

https://rp.kddi-research.jp/atelier/column/archives/5029

第9回 ミッドジャーニーなど画像生成AIを巡る著作権訴訟でクリエーターらの訴えが概ね棄却される(2023-11-30)

https://rp.kddi-research.jp/atelier/column/archives/4938

第8回 対話型AIがインターネットやパソコンの基本的UIになる時代が到来(2023-10-04)

https://rp.kddi-research.jp/atelier/column/archives/4845

[1] https://www.cbinsights.com/research/generative-ai-unicorns-valuations-revenues-headcount/